Bien à l’abri dans notre crique de l’île des États, nous entendions siffler le vent furieusement sur les crêtes. Puis un jour, le bruit du vent se fit plus doux. C’était le signal du départ. Moins de 24h plus tard, après avoir traversé le redoutable détroit de Le Maire, nous embouquions le canal Beagle, un étroit couloir d’eau protégé des houles océaniques. Derrière nous l’Atlantique, devant, le Pacifique. Au nord, la Terre de feu, au sud les îles du Cap Horn. Tandis que nous étions à présent hors de tout danger, à quelques encablures de la civilisation, je repensais à la sensation époustouflante de liberté que nous ressentîmes en naviguant dans ces immensités sauvages. Même si nous étions absolument incapables d’y survivre sans nourriture embarquée et sans le confort chauffé de notre carré, nous pûmes imaginer le suprême bonheur des êtres qui y parviennent.

Au milieu du canal Beagle trône Ushuaia, la célèbre ville du bout du monde. Trop célèbre hélas… Quel choc ce fut de débarquer dans la rue commerçante d’Ushuaia après des semaines de navigation loin du monde, et d’y rencontrer des gens de Courchevel venus faire du ski ! Grâce ou à cause de Nicolas Hulot qui en a fait la promotion dans les années 80, Ushuaia est devenue la destination favorite des touristes en mal d’aventure, la ville « del fin del mundo », « fin » étant la traduction espagnole de « bout ».

Pour fêter notre arrivée, nous allâmes le soir même dans un restaurant du centre-ville d’Ushuaia. A la table à côté, un couple de compatriotes, habillés en vêtements techniques comme s’ils s’apprêtaient à gravir l’Everest, parlaient de leur programme de la semaine. Ils avaient prévu d’aller fouler les glaciers de la Cordillera Darwin, de franchir le cap Horn, d’attaquer les pentes enneigées de Cerro Castor…. Voyant que nous les écoutions, ils nous demandèrent quel était notre programme. Ils s’étonnèrent de ma réponse évasive. Nous n’avions pas de programme, leur répondis-je. Pour nous, le voyage se suffisait à lui-même.

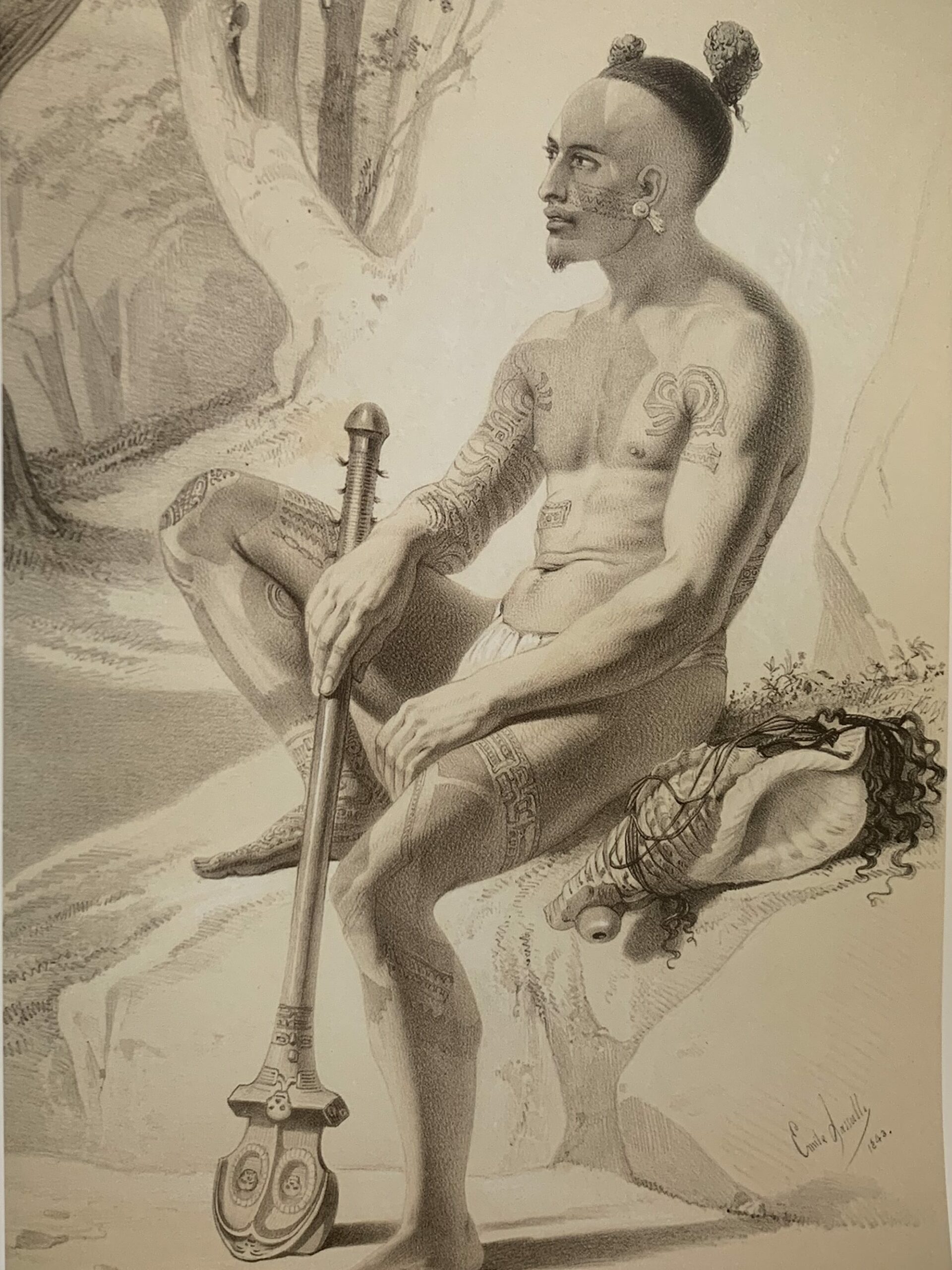

Craignant de ne pas nous faire beaucoup d’amis à Ushuaia, nous partîmes plus loin, à Puerto Williams, sur la rive Sud du Canal de Beagle, côté chilien. Puerto Williams, seule localité de l’île Navarino, est beaucoup plus modeste. Elle n’a pas de touristes, mais en revanche beaucoup de militaires et de fonctionnaires en tout genre. Les chiliens ont cette sale manie de vouloir tout réglementer. Les indiens Yaghans qui vivaient là depuis plus de 6000 ans en ont en fait la triste expérience. Eux qui réussissaient l’exploit de vivre dans des conditions extrêmes, simplement équipés de canoës rudimentaires, se sont vu demander des permis de navigation. Incapables de comprendre de quoi on leur parlait, ils ont dû abandonner leur mode de vie nomade. Ils se prélassent à présent dans des baraquements fournis par l’État, et font leurs courses au supermarché du coin. En une génération, ils ont perdu les extraordinaires qualités qui leur permettaient d’exister dans ce qui nous paraît être un enfer absolu. En échange, ils ont gagné le droit de rêver devant la télé et de s’empiffrer de cochonneries !

En me promenant dans le quartier Yaghan d’Ukika, situé un peu à l’écart de Puerto Williams, je croisai le regard d’un vieil indien qui se prélassait au soleil devant la porte de sa baraque en tôle. Il était assis sur une banquette de voiture, provenant sans doute du pick-up Chevrolet qui lui servait de poulailler au fond de la cour. C’était tout à fait le décor de fin du monde qui seyait à mon humeur sombre.

Comme le regard insondable de l’indien interdisait toute échange de parole, j’appelai dans mes rêves Lafko, le dernier allakaluf libre, pour une conversation à mon goût.

– « Lafko, qu’est-ce que votre tribu a ressenti en voyant arriver les Occidentaux ?

– Nous avons vu arriver des hommes infiniment supérieurs techniquement. Ça en a soufflé plus d’un dans notre tribu ! Mais le plus déstabilisant est qu’en parallèle, leurs agissements étaient contraires à toutes les règles de vie que nous connaissions, contraires à toute logique et à tout bon sens. Ils faisaient des âneries, que même l’enfant le moins bien éduqué chez nous n’aurait pas commises. Le mélange des deux, a laissé notre tribu totalement hébétée.

– D’après toi, qu’est ce qui différencie fondamentalement nos sociétés ?

– Avant, me répondit-il, nous vivions en groupe. Bien plus que cela, nous étions un corps où l‘individu, pas plus qu’un organe du corps, ne peut vivre indépendamment des autres. Il ne peut même pas le concevoir. Individuellement, nous n’étions rien, mais collectivement nous étions plus intelligents qu’une nation moderne comme le Chili. Nous ne prenions pas de décision aussi stupide comme par exemple celle d’introduire le saumon dans les canaux de Patagonie. On sait qu’il va tout dévorer, donc appauvrir les milliers de petits pêcheurs pour enrichir un ou deux industriels. Ce qui revient à hypertrophier un organe pour en atrophier mille. Pas besoin d’être médecin pour savoir que ce n’est pas du tout bon pour la santé !

C’est de la folie de promouvoir la liberté individuelle sans conserver une conscience collective supérieure. L’ambition d’un groupe est bien plus profonde, a bien plus de sens que l’ambition d’un individu.

– Cela me rappelle ce fameux concept de l’entropie, lui dis-je. Selon une loi de la physique, l’entropie, le désordre au sein d’un système, augmente irrémédiablement. Il était donc inévitable que la société humaine en arrive là, que l’homme brise ses chaînes pour s’ébattre en tous sens. C’est une évolution naturelle en quelque sorte et nous n’y sommes pour rien.

– Certes, me dit-il, mais pourquoi vouloir accélérer le mouvement ? Là, c’est comme si vous disiez à chacune de vos cellules : quand tu seras grande tu pourras faire ce qu’il te plaît. Eh bien, si elles vous écoutent, je ne donne pas cher de votre espérance de vie. L’évolution, la complexification de la vie, suit, depuis le début de son apparition sur terre, un rythme qu’il faut respecter. Mais dans vos sociétés, c’est comme si chaque nouvelle génération voulait en finir. Vous n’êtes plus dans l’évolution, vous êtes dans la révolution.

– Merci Lafko pour ces paroles pas rassurantes du tout. Pensez-vous que vous pourrez un jour réconcilier votre passé Yaghan à la société actuelle ?

– Nous, indiens, vivions au bout du monde et vous nous avez poussé hors du monde. Ceux qui sont restés en vie auraient bien aimé en comprendre la raison. Mais quand on voit aujourd’hui le comportement erratique et puéril de vos compatriotes à Ushuaia, vous comprenez que notre seule alternative à l’hébétude est l’oubli. »

Bonjour Hervé

Le voyage et le récit …. merci encore pour ce partage Hervé. Tu avances toujours plus loin pour nous montrer à quel point les sociétés modernes ont fait et font irrémédiablement toujours autant de ravages sur la nature et les sociétés humaines en accord avec elle … le constat est glaçant !

Ce « dialogue » avec Lafko est une fort belle trouvaille pour toucher nos consciences…mais Lafko est un fantôme qui emporte avec lui tout son savoir …heureusement il reste encore quelques Gaston otaries …quelques forêts….

Quelques panthère des neiges à préserver …

« Vénérer ce qui se tient devant nous. Ne rien attendre. Se souvenir beaucoup. Se garder des espérances, fumées au-dessus des ruines. Jouir de ce qui s’offre. Chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi.Se contenter du monde. Lutter pour qu’il demeure. » Sylvain Tesson La panthère des neiges .

merci Ben

pour info, ce récit n’a pas plut à tout le monde. La critique est elle maladroite ? Trop franche pour être reçue ? Elle manque d’humour pour faire passer ? Mais j’étais d’humeur sombre, je ne pouvais pas. Alors j’ai placé ce récit dans la rubrique « humeur ».

Non rien de maladroit, non vraiment rien d’excessif dans ce chapitre de tes humeurs !Au contraire je pense que l’écriture « atténue » le choc de la triste réalité . Pour avoir la chance de te lire depuis le début de ton périple , j’apprécie ta sincérité, ton style entier qui donne du poids et de la valeur à ton récit .Pourquoi devrais-tu chercher à plaire , ou déplaire ?

Les fâcheux confondent-ils peut-être le propos et l’intention de l’auteur ?

Tous mes encouragements

Ben