… Voici la terre Tahiti. Mais où sont les hommes qui la peuplent ?

Ceux-ci… Ceux-là… Des hommes Maori ?

Je ne les connais plus : ils ont changé de peau.

Victor Segalen, Les immémoriaux, 1907.

Après une semaine de navigation, l’île de Hiva-Oa était en vue. Arriver aux îles Marquises, pour un voyageur, c’est comme atteindre la terre promise. Tant de légendes les précèdent. Vraies ou fausses, qu’importe, puisque c’est le rêve qui nous y a conduits. Et le rêve, en dilatant notre cœur et notre esprit, engendre l’aventure fantastique.

Mais attention, l’aventure fantastique peut tourner court quand on n’y prend pas garde, ce qui arrive fréquemment aux simples touristes. Si, par exemple, sitôt débarqué à Hiva-Oa, vous demandez à voir la tombe de Brel et le musée Gauguin, sachez que leur seule évocation exaspère les Marquisiens. C’est un peu comme si on vous parlait de Neymar et Mbappé quand vous vous annoncez de Paris.

Pour visiter les Marquises en évitant les écueils touristiques et découvrir cette étonnante civilisation, il n’y a rien de mieux que le voilier. Les douze îles de l’archipel sont distantes l’une de l’autre d’une journée de navigation tout au plus. Ces îles sont montagneuses et sillonnées de profondes vallées dont la plupart ne sont accessibles qu’à pied ou en bateau.

Caboter au rythme du soleil et des alizés, d’une île à l’autre, d’une vallée à l’autre, jeter son ancre dans une crique entourée de pitons vertigineux, accoster sur une plage déserte bordée de cocotiers… Vous y êtes ? Vous ressentez une immense sérénité vous envahir ? Le monde extérieur n’est plus qu’un brouhaha qui s’amenuise au fil des jours. Des jours que l’on ne compte plus. « Bienvenue dans l’éternité, reste ici le temps qu’il te plaira. À terre, tu trouveras de l’eau douce et des fruits, de l’ombre et de la fraîcheur, semblent dire les dieux.

Ils auraient pu ajouter : « Et des hommes, s’il en reste ! » si ce genre d’humour leur était permis…

Désertes, ces vallées ne l’ont pas toujours été. Il y a deux siècles à peine vivaient ici des tribus de plusieurs milliers de personnes. En 1773, le capitaine Cook estimait à 100 000 le nombre de Marquisiens. Ces tribus se faisaient continuellement la guerre et avaient pour coutume de manger les guerriers vaincus. En 1842, l’année où la France annexa les Marquises par l’entremise de l’amiral Du Petit-Thouars, Herman Melville déserta le navire baleinier sur lequel il travaillait et fut fait prisonnier par la tribu des Taïpis, sur l’île de Nuku-Hiva. Il s’attendait à passer à la casserole, mais ses ravisseurs préférèrent le revendre à autre navire. Les Taïpis ne goûtèrent pas Melville tandis qu’on le dévore aujourd’hui !

Les navires commencèrent à affluer après le passage de Cook, les échanges s’intensifièrent, dont les Marquisiens furent les grands perdants. Au contact des Blancs, ils faillirent disparaître. Ils n’étaient plus que 2 200 en 1930 ! Le contact brutal avec notre civilisation – si l’on considère que les marins de l’époque étaient civilisés – a provoqué aux Marquises le plus grand ethnocide de tout le Pacifique. Lèpre, variole, syphilis, tuberculose… ainsi que l’alcool de mauvaise qualité apporté par les navires ont fait leur part du travail, mais cela n’explique pas une telle hécatombe, selon le rapport que fit M. Clavel à la Société d’anthropologie de Paris, en 1884. « Chacune des causes invoquées précédemment (maladies, mauvais alcool…) n’est pas suffisante à elle seule pour expliquer la disparition si prompte des peuplades polynésiennes en général et des marquisiennes en particulier. Nous pensons que par le fait même de l’arrivée des Européens, la suppression brusque d’habitudes invétérées a déterminé l’abâtardissement des naturels qui se sont ainsi trouvés dans des conditions d’opportunité morbides… Je crois pour ma part que ce changement subit d’existence sauvage, cette domestication si l’on peut dire, et le désœuvrement, l’inaction relative qui en ont été les conséquences sont les véritables raisons de la décadence des Marquisiens. »

Comme faits intéressants que révèle l’enquête sur le terrain, l’anthropologue M. Clavel avait remarqué que les Marquisiens, malgré leur décadence (on reviendra sur ce concept), conservaient des aptitudes physiques nettement supérieures à celles des Occidentaux. Quant à leur consommation d’alcool, il notait que ce n’étaient que des ivrognes d’occasion et non des alcooliques chroniques – comme on en voit fréquemment en France –, et qu’ils l’étaient déjà avant l’arrivée des Européens à cause de leur kava, une boisson fermentée dont ils faisaient une consommation absolument immodérée– dixit M. Clavel.

D’après mes récentes observations, peu de choses ont changé depuis 1884. Les Marquisiens sont toujours des colosses, sont toujours désœuvrés, font une fête de tous les diables le week-end et sont généralement sobres en semaine. La seule chose qui a vraiment changé c’est que les tribus ne se font plus la guerre – faute de combattants probablement – et donc, que le cannibalisme a disparu. Mon impression première est qu’il n’y a pas véritablement de décadence du peuple marquisien, mais plutôt une mise en sommeil. Ils attendent visiblement quelque chose, mais quoi ?

Veuillez excuser cette longue digression historique dans un récit de voyage, mais elle m’a semblé nécessaire pour comprendre l’individu que nous allons bientôt rencontrer.

Après des semaines de cabotage, qui firent sans doute office de sas de décompression culturel, je jetai l’ancre dans la vallée de T*, sur l’île de F* (ne cherchez pas, les initiales ont été changées afin d’éviter tout afflux touristique dans les siècles à venir). Je me rendais à terre pour remplir mes bidons d’eau douce et ramasser quelques noix de coco quand j’entendis un homme m’appeler : « Mon ami, mon ami ! » Allongé sur un hamac tendu entre deux cocotiers – qui devait lui tenir lieu de poste d’observation – il m’adressait de grands signes amicaux. C’était Teiki.

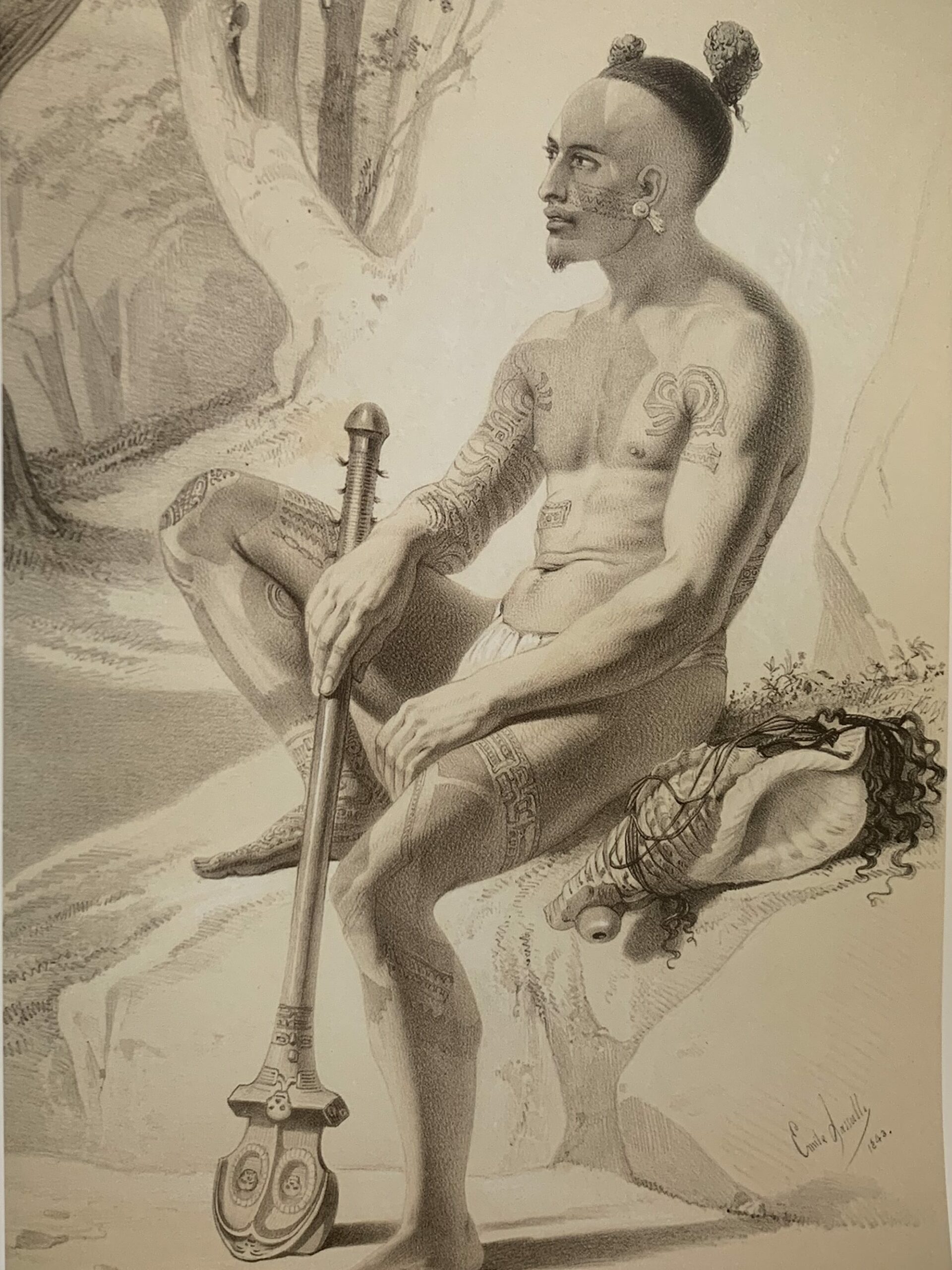

Teiki était un magnifique spécimen du type polynésien. La quarantaine, une musculature à faire pâlir tous les culturistes du gymnase club, des tatouages impressionnants sur tout le corps et un comportement extrêmement poli et amical. Teiki vivait seul dans cette vallée, dernier gardien de la mémoire de sa tribu de cannibales. Les nombreux maraes éboulés témoignaient de la grandeur passée de sa tribu. Elle avait une reine qui ne posait jamais le pied au sol, m’apprit-il plus tard avec fierté. Elle ne voyageait qu’à dos d’homme, et quand la reine en avait assez d’être portée, les hommes s’allongeaient par terre pour qu’elle leur marche dessus – quand on considère le poids moyen des Marquisiennes, on mesure mieux le courage des gaillards !

Le premier jour de notre rencontre, Teiki me fit cadeau d’une montagne de fruits : pamplemousses, avocats, papayes, mangues, bananes, fruits de l’arbre à pain… Il faisait de même pour tous les voiliers de passage, me dit-il. Comme je trouvais le fait suffisamment extraordinaire, je décidai de l’appeler « l’homme le plus riche du monde », ce qui lui fit très plaisir.

J’en profite pour remercier tous mes prédécesseurs venus ici en voilier et qui nouèrent avec Teiki une remarquable coopération qui me vaut sans doute le merveilleux accueil que je reçois aujourd’hui. Continuez comme ça, les amis !

Teiki était un des hommes les plus désœuvrés de la Polynésie française, ce qui le qualifiait d’office pour les championnats du monde de la discipline. Mais on ne saurait l’en blâmer comme il est d’usage de le faire en Occident – où le travail, aussi stupide soit-il, possède une haute valeur morale – car il subvenait sans difficulté à tous ses besoins, et même à ceux des voyageurs de passage !

Son environnement immédiat lui procurait une nourriture riche et variée en très grande quantité. Ses ancêtres avaient planté là tous les arbres fruitiers imaginables dont il était maintenant seul à jouir. Quant aux protéines animales, des chèvres passaient chaque soir devant son faré pour aller boire à la rivière. Les montagnes environnantes abritaient quantité de cochons sauvages. La rivière débordait de chevrettes– sorte de crevette – et la mer de poissons délicieux. Il y avait à manger pour mille personnes ici, sans même se donner la peine de cultiver.

Les Polynésiens surent organiser leur environnement pour se nourrir sans trop d’efforts. C’est là que leur histoire diverge de celle de l’Occident. Il y a 10 000 ans, nos ancêtres se mirent à cultiver le blé, une denrée très énergétique et facilement stockable. Comme le dit en plaisantant à moitié Yuval Noah Harari dans Une brève histoire de l’humanité,on se demande si ce n’est pas le blé qui se servit de l’homme pour se multiplier, tant sa culture exige d’efforts et de sacrifices. Tandis que d’autres peuplades comme les Maoris, en se sédentarisant, développèrent l’arboriculture, beaucoup moins fatigante, mais plus complexe. Plutôt que de faire de l’élevage, ils laissèrent les animaux paître et se multiplier en liberté, jugeant qu’il est bien moins pénible et beaucoup plus amusant de les chasser que de les garder et les nourrir. Ils suivirent en cela – ou précédèrent plutôt – un des principes fondamentaux de la permaculture : dépenser le moins de calories possible pour en récolter le plus possible.

Difficile de s’imaginer donc, en voyant Teiki gratouiller les cordes de son ukulélé à longueur de journée dans son hamac, toutes les ficelles qu’il tirait autour de lui. Tel un chef d’orchestre dont la maîtrise est d’autant plus grande que ses mouvements sont infimes, il gérait subtilement les équilibres entre toutes les espèces vivantes environnantes, afin de préserver ses fournisseurs. À force de vivre parmi elles, il en connaissait le langage secret.

Par exemple, il avait remarqué que le pamplemoussier s’arrêtait de produire quand on ne cueillait pas ses fruits et qu’ils tombaient par terre. Il en conclut que la prodigalité du pamplemoussier était liée à la sienne et, par extension, que la prodigalité de la nature était liée à celle des hommes. Car il suffit qu’un seul maillon ne suive plus la règle pour que le système s’effondre. C’est un peu pour cette raison qu’il abreuvait de fruits les navigateurs de passage, m’avoua-t-il.

Après avoir passé plusieurs mois seul sur mon bateau, la solitude me pesait. Alors, je pris l’habitude de rendre visite à Teiki tous les jours et nous passions généralement la soirée ensemble. Nous devînmes amis, grâce au savoir-faire de Teiki qui était un expert dans l’art de nouer des amitiés. Il en avait fait une priorité toute sa vie, ce qui n’était pas mon cas, ayant jusque là occupé la mienne à poursuivre des chimères.

Quand nous fûmes suffisamment en confiance, je lui fis lire le rapport de M. Clavel que j’avais téléchargé sur mon téléphone. J’étais curieux d’avoir son avis, notamment sur la notion de « décadence » et « d’abâtardissement » de son peuple. Je le vis faire les yeux ronds plusieurs fois au cours de sa lecture. Mais en me rendant mon téléphone, il esquissa un sourire énigmatique qui semblait vouloir dire : « Ai-je une tête de décadent ? »

Le lendemain, Teiki me raconta l’histoire de son peuple telle qu’elle subsiste dans sa mémoire.

Après les grandes maladies, les derniers survivants quittèrent les vallées et s’installèrent à la ville où ils pouvaient être nourris et soignés. Son peuple avait été décimé et doublement vaincu, par les armes et par les microbes. Quand ils mirent leurs enfants à l’école – toute résistance étant anéantie –, ils le furent triplement. Leur histoire allait disparaître au profit de celle des vainqueurs.

Mais Teiki ne supporta pas l’école. Il s’y ennuyait ou perdait patience. Et puis, il avait des fourmis dans les jambes. Chaque fois qu’il allait chez ses grands-parents qui étaient retournés vivre dans la vallée, un univers fabuleux et fantastique l’attendait. Un terrain de jeu auprès duquel Disneyland lui aurait paru misérable et ridicule. Dès l’âge de 5 ans, il parcourait sa vallée en long, en large et en travers, chassant, pêchant, cueillant, jouant… À 8 ans, il n’avait plus besoin de personne pour se nourrir. Mais avant tout, il développa un langage commun avec tous ses camarades de jeu : les arbres, les animaux, les plantes et même les rochers. Il se passe dans l’enfance des phénomènes magiques, transcendantaux, subliminaux, encore inexpliqués.

Chaque rentrée des classes était une terrible souffrance pour Teiki. Comment pouvait-on passer son temps enfermé entre quatre murs alors qu’il y avait tant de choses à comprendre au-dehors ? se demandait-il. Il avait l’intuition que s’il ne les comprenait pas maintenant, il ne les comprendrait plus jamais. On voulut le contraindre. Alors il devint violent et fut renvoyé de l’école à l’âge de 10 ans. Il retourna chez ses grands-parents qui s’occupèrent tant bien que mal de son instruction. Depuis lors, il n’avait plus quitté sa vallée. C’était le monde extérieur qui venait à lui.

Durant son adolescence, Teiki aimait mesurer sa force. Par exemple, il tuait le cochon sauvage à mains nues. Tandis que ses chiens, dressés pour la chasse, encerclaient la bête affolée, il plongeait dessus et lui plantait son couteau dans le cœur. L’animal mourait dans ses bras et lui donnait quelque chose en plus que sa viande, il lui donnait sa vie. Ce qu’il n’aurait pas fait pour une balle anonyme.

La pêche au javelot était un de ses jeux favoris. Que d’adresse, de ruse et de patience elle nécessitait ! Mais le jeu suprême était de parvenir à capturer et à dresser un cheval sauvage. Il y en avait plein dans les montagnes. Il partait plusieurs jours, choisissait le plus beau cheval et tentait patiemment de l’approcher. Il lui parlait d’abord de loin, puis de plus en plus près, jusqu’à lui chuchoter à l’oreille. Il lui disait combien il le trouvait beau, combien il l’admirait. Il lui disait qu’il le soignerait et l’aimerait s’il acceptait de venir avec lui. Il lui proposait la plus belle chose que l’homme puisse offrir : son amitié. C’était la seule chose qui pût convaincre le cheval de le suivre.

La Nature fut pour Teiki une maîtresse exigeante et inflexible qui contribua à son évolution comme elle le fit pour tous les hommes avant lui. À ses yeux, c’était sans conteste la meilleure école qui fût.

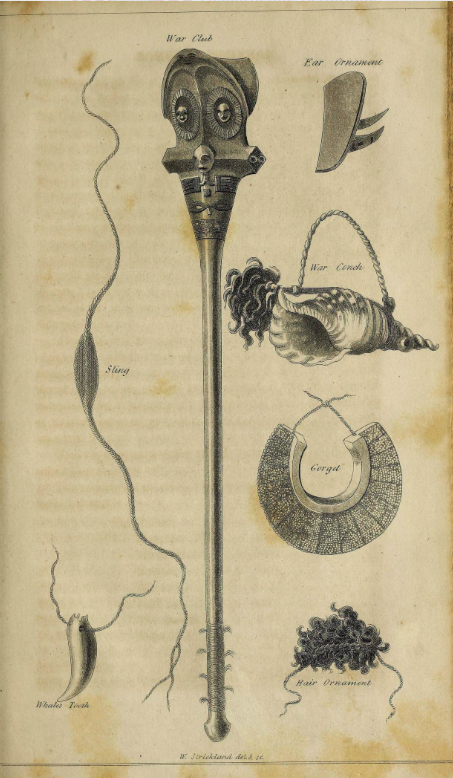

Teiki ressentait parfois le besoin de se battre avec un adversaire à sa mesure, de mettre sa vie en danger, de la jouer à quitte ou double. C’étaient les réminiscences du passé guerrier de sa tribu. Quand, après avoir dansé le haka– cette danse guerrière qui fut ensuite reprise par les rugbymen néo-zélandais – les plus braves d’entre eux partaient, armés de leur casse-tête, fracasser les crânes de la tribu voisine.

Bien sûr, cette activité était devenue rigoureusement interdite. Alors, quand son passé de fracasseur de crânes remontait à la surface, Teiki saisissait sa grosse hache et attaquait jusqu’à l’épuisement le tas de noix de coco qu’il avait constitué à cet effet. Puis il récoltait la pulpe de coco, que l’on appelle coprah, qui fut la principale source de revenus des Polynésiens pendant deux siècles, et la vendait aux commerçants qui passaient le voir de temps en temps. Teiki avait troqué la guerre contre le commerce, mais sans conviction.

Teiki vivait seul dans la vallée durant la semaine, mais le week-end et pendant les vacances, sa famille et ses amis venaient le rejoindre. Femmes, enfants, cousins, cousines, amis, tous aimaient se retrouver dans ce petit paradis et faire le plein de victuailles. En certaines occasions, il revoyait ses anciens camarades de classe, des enfants autrefois malins, agiles et bourrés d’intuitions. Qu’ils étaient devenus balourds ! Rien d’étonnant à cela, se disait-il : ils exerçaient un travail idiot et répétitif, passaient leur temps libre en divertissements stériles et se nourrissaient mal… Selon lui, ils présentaient tous les signes physiques et intellectuels d’une décadence et d’un abâtardissement avancés, me dit-il avec un sourire entendu. Et c’est bien sûr la société moderne qui est responsable de cette spectaculaire « évolution ».

Selon Teiki, la force des Blancs leur vient de leur volonté d’organisation. Organisés en nations plutôt qu’en tribus, ils parvinrent à vaincre les Polynésiens en jouant de leur division et en les attaquant massivement. Mais si les Blancs disposaient d’une organisation qui leur donnait collectivement le dessus, individuellement, rien n’indiquait qu’ils étaient supérieurs. Prenons l’exemple de la Chine – on se rend mieux compte quand on est du côté du dominé : parce qu’elle est la plus grande et la mieux organisée, La Chine est devenue la nation la plus puissante du monde. Cela fait-il des Chinois des êtres plus évolués ?

S’il n’est pas exclu que les Chinois le pensent, nous, nous pencherions plutôt pour le contraire ! En effet plus l’organisation est grande et complexe, plus la fonction de l’individu dans cette organisation est petite et fragmentaire. Et cela affecte sa conscience – celle-ci ayant vocation à être universelle*.

Une société super organisée composée d’individus décadents, n’est-ce pas cela qui nous mène à cette situation écologique catastrophique ? On accuse toujours les organisations – les gouvernements, les multinationales, le capitalisme l’OMC, l’OMS, l’ONU… ou que sais-je encore – parce qu’on ne veut pas remettre en cause l’Évolution.

« Regarde ! Toi, sur ton bateau, me dit-il, tu as quitté ta société il y a plusieurs années, tu n’appartiens plus à aucune organisation. En voyageant, tu as appris à connaître ton écosystème. Les vents, les courants, le rôle des oiseaux, celui du plancton et des nombreuses espèces que tu as côtoyées. N’as-tu pas acquis une conscience plus aiguë de ton rôle sur la Terre ? L’homme a besoin de vivre sa propre expérience pour comprendre. Cela va à l’encontre de tous les systèmes éducatifs et de toutes les organisations qui encadrent les individus.

Parfois, je me demande si votre fascination pour l’organisation ne vous a pas fait rater une marche de l’Évolution ! » conclut-il.

Puis, il ajouta, avec un sourire conquérant :

« Tu transmettras mes salutations aux successeurs de M. Clavel et à leur société d’anthropologie ? »

* C’est une supposition ou un rêve. Le professeur Peter Godfrey-Smith écrit dans Le prince des profondeurs : « l’évolution des animaux a commencé lorsque certaines cellules ont renoncé à leur individualité pour devenir les associés d’immenses entreprises communes. » C’était il y a environ un milliard d’années. Il se pourrait que l’homme ait la même destinée. En tentant de s’organiser, il ne cherche qu’à devancer l’évolution naturelle des espèces. Cela implique que nous aussi, nous devrons renoncer à notre individualité, et que nous nous dirigeons vers un régime totalitaire (c’est un euphémisme) à l’échelle planétaire. La liberté n’aura alors été qu’une minuscule parenthèse de deux ou trois siècles dans l’histoire de l’humanité. Une parenthèse qui faillit anéantir la planète….

Je suis passée par là il y a 20 ans déjà, et c’est un plaisir immense de lire ton récit. Je n’ai pas rencontré Teiki mais d’autres Marquisiens, à Hakahui et sur Ua Pou, et la magie était là, les Marae éboulés et imposants, les banians qui marchent tout seuls vers l’océan et leur fin, les fruits à profusion et le temps d’une autre nature que le nôtre absolument. Merci de ce très beau texte 🙂

Infelizmente o homem moderno perdeu contato com a natureza e com a internet se isolou num mundo virtual… interessante sua menção a Yuval Noah Harari, ele defini bem essa situação. Aqui no Brasil estamos vivenciando tudo isso acontecendo ao vivo, os indios Yanomani estão sofrendo ataques de garimpeiros e invasores de suas terras nesse momento, só esse ano já foram atacados 8 vezes!!! o mundo não se importa…