Mon bateau et moi avions dérivé dans les îles de la Société en attendant que les frontières maritimes s’ouvrent à l’Ouest. Les îles des petits archipels – comme les Cook, les Tonga, et les Samoa – prenaient leur temps. Elles s’étaient tellement protégées depuis le début du covid qu’elles surfaient encore sur la première vague tandis que les pays plus ouverts attendaient la prochaine série… Enfin, au cours de l’été 2022, probablement en manque de devises, elles se décidèrent à ouvrir leurs frontières aux touristes. J’accomplis mes formalités de sortie de Polynésie française à Bora Bora, où l’attitude débonnaire des gendarmes faisait plaisir à voir. Je filai ensuite vers l’île de Maupiti, puis l’atoll de Mopelia, la plus occidentale des terres habitées de la Polynésie française – quatre habitants à mon dernier recensement. Mopélia où j’attendis le bon créneau météo avant d’appareiller pour les Samoa.

C’était le cœur lourd que je m’apprêtais à quitter la Polynésie après un an et demi de bons et loyaux services – si l’on considère que se laisser vivre est le meilleur service qu’un Occidental puisse rendre à l’humanité de nos jours… Mais après cette errance géographique et psychologique, où je n’avais pas pu écrire une seule ligne, il me fallait reprendre mon destin en main, ou tout au moins le cours de mon voyage.

Pendant ces mois de navigation sans but véritable, j’avais contracté ce virus polynésien hautement contagieux que l’on nomme le fiu. Le fiu se manifeste par une tendance à la procrastination. Il s’agit d’une forme de nonchalance extrême qui sied parfaitement aux autochtones, qui l’ont intégrée dans leur culture, mais qui fait des ravages chez les Occidentaux, car elle est totalement incompatible avec la leur ! Bon nombre de voyageurs qui ont attrapé le fiu ne parviennent plus à quitter la Polynésie. Pour quoi faire et pour aller où ? se demandent-ils, puisque rien ne peut être plus beau que ces îles et ces lagons, et nulle part ailleurs se loger et se nourrir n’est aussi facile. Nulle part ailleurs une femme ne peut vous dire « je t’aime » aussi rapidement… Avouez que cela a de quoi déstabiliser les plus vaillants conquérants !

Il y a peu de chances qu’un expatrié ou un touriste attrape le fiu, ni quiconque ayant une activité bien définie. Pour attraper le fiu, il faut gamberger un certain temps. Il faut surtout que votre carapace d’Occidental se soit déjà un peu attendrie. Ce qui était manifestement mon cas.

J’avais choisi d’aller aux Samoa, et plus précisément sur l’île d’Upolu, parce que c’est là que se trouve la tombe de Stevenson. L’auteur de L’Île au trésor, alors mondialement célèbre, s’exténua, les dernières années de sa vie, à défendre les Samoans contre les prédateurs occidentaux. Il opposait volontiers la laideur des agissements de ces derniers à la beauté de la culture samoane. « Chaque instant de leur vie tend imperceptiblement vers un idéal de beauté », dit-il dans Les pleurs de Laupepa. C’est donc en qualité d’esthète que je me sentis le devoir de passer lui rendre hommage.

La beauté sous toutes ses formes est, selon moi, la meilleure preuve de réussite d’un individu, d’une société et d’une civilisation, parce qu’elle est facilement observable et indissociable du bonheur… À quoi voit-on le bonheur, si ce n’est à la beauté qu’il dégage ?

C’est à Upolu également que l’Allemand Erich Scheurmann écrivit, au début du XXe siècle, Le Papalagui, un recueil des réflexions du chef samoan Touiavii sur les agissements des Papalagui, littéralement les pourfendeurs du ciel… ainsi nomme-t-on les Blancs, ici ! Un texte édifiant pour tout citoyen occidental, car, comme le dit son auteur : « grâce au regard de Touiavii, nous ressentons ce que nous sommes d’un point de vue que nous ne pouvons plus percevoir nous-mêmes. »

Voilà pourquoi, malgré le fiu qui m’habitait depuis des mois, j’étais somme toute impatient de découvrir les Samoa.

J’appareillai un beau matin de Mopiha après avoir fait le plein de provisions : des poissons-perroquets, des papayes, des noix de coco et des crabes des cocotiers, le tout en libre-service sur cet atoll. Si je parvenais maintenant assez facilement à subvenir à mes besoins alimentaires, côté navigation, ces dix-huit mois en Polynésie m’avaient complètement ramolli. Or ce n’est un secret pour personne, un marin ramolli doit s’attendre au pire quand il reprend véritablement la mer, comme un amant qui retrouve une maîtresse exigeante après l’avoir longtemps délaissée. La mienne devait être particulièrement impatiente, car elle m’a cueilli à froid dès la première nuit.

Il soufflait cette nuit-là un vent arrière soutenu. Le ciel était clair, plein d’étoiles rassurantes que je tenais à honorer de ma confiance en laissant toutes les voiles dehors. « Dans le Pacifique, on ne voit jamais personne, pas la peine de veiller au grain », me dis-je en allant me coucher. Vers minuit, je compris véritablement le sens de cette expression lorsque je fus réveillé en sursaut par un violent grain. Le bateau avait lofé sous la rafale et le génois faseillait méchamment. Je tentais de le réenrouler en catastrophe lorsqu’un fort claquement se fit entendre à l’avant. Bon Dieu, qu’est-ce que c’est que ce bruit ?!! J’éclairai avec ma torche la proue du bateau et constatai que l’étai s’était rompu – pour les novices, l’étai est le câble qui tient le mât sur l’avant, câble sur lequel on fixe une voile. Si cet étai casse, on risque de démâter. Le mien n’était plus retenu au pont que par le bout d’enrouleur de génois, lui-même suspendu à l’extrémité du balcon aux trois quarts arraché… Bon Dieu ! Il faut intervenir dare-dare ou alors je vais étrenner mon canot de sauvetage… me dis-je ! Sans prendre le temps de réfléchir, je rampai sur le pont et parvins in extremis à sangler l’étai au taquet d’amarrage. Pfou ! Le pire avait été évité, mais quel réveil, mon Dieu !

Inutile de préciser que durant les jours qui suivirent, je veillai aux grains, étoiles enchanteresses ou pas ! Le cinquième jour au crépuscule, j’entrai dans la baie d’Apia et jetai l’ancre au petit bonheur. La baie était déserte et personne ne répondait à mes appels à la VHF. J’appris le lendemain par les agents du port que j’étais le premier voilier à entrer aux Samoa depuis trois ans ! Ils venaient tout juste d’ouvrir leur frontière et la VHF n’était pas encore réinstallée. En contrepartie, j’eus droit à un accueil pittoresque qui n’eut rien à envier, j’imagine, à celui qu’a pu recevoir Stevenson en 1889.

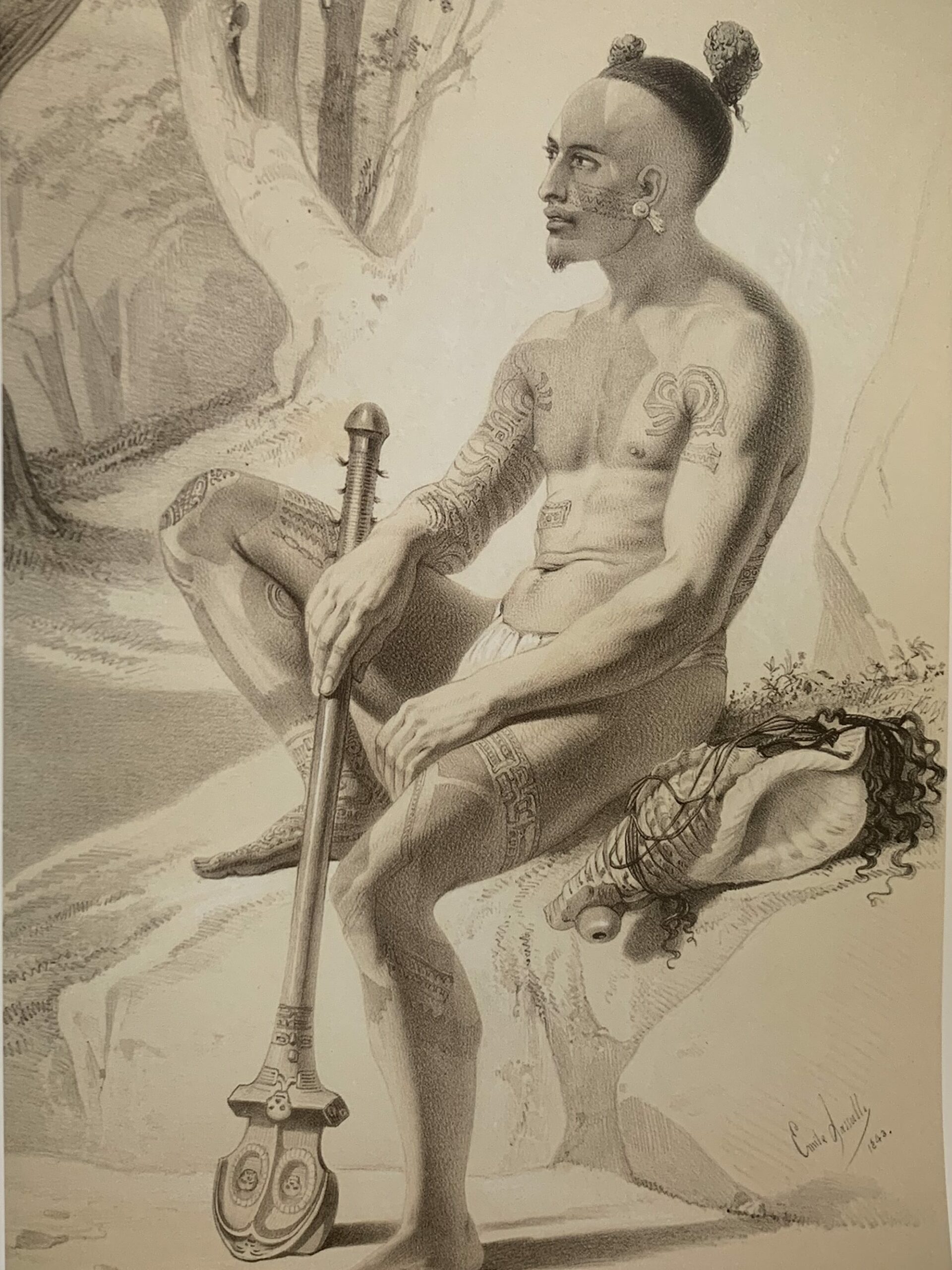

Comme lui, je suis immédiatement tombé sous le charme des Samoans. Les fonctionnaires montés à bord pour accomplir les formalités d’entrée avaient des gabarits impressionnants ! Ils mesuraient plus de 1,90 m, avaient des cous de taureau, des épaules de lutteur, des bras comme mes cuisses, des cuisses de piliers de rugby. Je faisais figure de poids plume avec mes 90 kilos à côté d’eux ! Fort heureusement, ces mastodontes étaient d’une douceur angélique, à l’exact opposé du petit teigneux que l’on rencontre fréquemment à l’accueil aux frontières.

En descendant à terre, je compris immédiatement ce que voulait dire Stevenson quand il écrivait que « tout chez eux tendait vers un idéal de beauté ». Les Samoans sont très attentifs à l’élégance, que ce soit dans leur apparence, dans leurs gestes, leurs paroles et tous les actes de la vie sociale. Chacun de leurs gestes était doux, fluide, comme un mouvement de qi gong, impression à laquelle le port du lavalava – pagne traditionnel polynésien porté autant par les femmes que par les hommes – n’était pas étranger. Quand ils s’exprimaient, l’expression de leur visage était agréable, et douce était l’intonation des mots qu’ils prononçaient.

Les Samoans chérissent leur pays, un petit bout de terre quelconque perdu au milieu du Pacifique, à un point incroyable. Le plus primitif des taximen vous vante son île comme étant la première merveille du monde ! Et ma présence ici, moi qui venais de si loin, ne faisait que le lui confirmer. Les nombreux villages disséminés le long de l’unique route qui fait le tour de l’île sont si bien décorés qu’ils donnent aux plus insignifiants des visiteurs étrangers l’impression d’être un chef d’État en tournée… Ces villages sont de véritables communautés regroupées autour de leur église et de leur pasteur. Il y a devant chaque maison une grande paillote dont tout un chacun peut profiter à sa guise. On ne manque jamais de vous inviter à participer à la messe du dimanche. Quand tout le village chante en chœur à l’église, les habitants atteignent un degré de communion tel que leurs âmes ne font plus qu’une. C’est une sensation d’une émouvante beauté, propre à faire venir les larmes aux yeux d’un individu habitué à vivre dans une société plus individualiste.

— C’est le Seigneur qui t’a touché, me rassure-t-on en sortant de l’église.

L’histoire récente des Samoa est assez classique. À partir du XIXe siècle, l’archipel fut convoité par les puissances occidentales, notamment par les Allemands et les Anglo-Saxons. Chacun essayait de tirer son épingle du jeu en jouant sur les divisions entre les différents rois des différentes îles, entraînant des tensions dont le paroxysme fut atteint à l’époque de Stevenson.

Les Allemands voulaient y développer une industrie agroalimentaire – ananas en boîte, huile de coco… – et pour cela, ils devaient spolier les terres communautaires et capturer des hommes sur d’autres îles afin de les contraindre à travailler sur leurs plantations. Côté anglo-saxon, ce petit archipel représentait un intérêt stratégique pour le contrôle du Pacifique. On imagine bien que ces visées pour le moins inélégantes passaient à des milliers d’années-lumière de l’imaginaire samoan ! En 1914, la Première Guerre mondiale mit hors course les Allemands, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis se partagèrent les Samoa. La partie néo-zélandaise, où je me trouve, est indépendante depuis 1962, l’autre est restée américaine.

On pourrait croire que cela mit fin à la conquête occidentale aux Samoa, mais il n’en fut rien. Aujourd’hui, deux industries venant d’Occident enlaidissent particulièrement l’archipel : l’automobile et l’agroalimentaire.

Apia est une ville d’apparence paisible où seulement quelques dizaines de milliers d’habitants s’étalent le long de la baie et sur les collines alentour. Depuis mon bateau, au mouillage face au centre-ville, je ne percevais aucun bruit, l’eau était belle et claire comme dans une crique déserte. L’économie tournait visiblement au ralenti, ce qui participait grandement à cette impression de douceur de vivre… Sur le large front de mer où je faisais ma promenade quotidienne trônait l’immense cathédrale. J’éprouvais un indicible plaisir à déambuler à l’ombre des arbres centenaires, la peau caressée par l’air du large, les yeux éblouis par les couleurs éclatantes du lagon. Je me mis à rêver de l’époque où les familles revêtaient leurs plus beaux pagnes pour leur promenade dominicale après la messe, se saluaient, échangeaient plaisanteries et nouvelles. Cette promenade symbolisait tout ce qui fait le bonheur de vivre dans une société civilisée…

Je fus tiré de mes pensées par le klaxon d’un énorme pick-up qui passait juste à côté de moi, me ramenant brutalement en 2022. Cette promenade du bord de mer était devenue une double voie empruntée par des 4×4 climatisés, à bord desquels on distinguait des visages impassibles. J’ouvris les yeux. La ville d’Apia tout entière était aussi moche que ces villes américaines qui ressemblent à d’interminables banlieues, où circuler à pied ne peut que vous conduire à la dépression.

Le second ennemi auquel succombent les Samoans est la bouffe industrielle. Les McDonald et autres fast-food ne désemplissent pas et, du plus jeune au plus vieux, les Samoans boivent à longueur de journée des sodas sucrés et s’empiffrent de paquets de chips dont on retrouve les emballages un peu partout. Résultat : le taux d’obésité ici n’a rien à envier à celui des États-Unis.

C’est tout de même surprenant, pensai-je, que les Samoans, dont l’idéal de beauté suscitait, il y a à peine plus d’un siècle, l’admiration de Stevenson, se laissent aujourd’hui envahir par la laideur.

Cette étonnante évolution s’explique en partie par le fait que de nombreux Samoans sont partis travailler aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Et comme c’est le cas pour la plupart des travailleurs immigrés de par le monde, on leur a confié les tâches les plus ingrates, installés dans les quartiers les plus moches où l’on sert la plus infâme des nourritures. Ils ont contracté rapidement le virus de la laideur et sont revenus ensuite le répandre dans leurs îles.

Je dois m’excuser auprès de mes lecteurs passionnés d’aventures maritimes si je continue cette longue digression. Il me semble important d’aller au bout du sujet, parce qu’aujourd’hui, sur toute la surface de la Terre, la laideur gagne du terrain.

Aux Samoa comme ailleurs, le principal responsable de l’enlaidissement fulgurant de notre planète, de nos sociétés et des individus est l’industrie.

Née en Occident il y a environ quatre siècles, l’industrie s’est imposée comme le modèle qui allait élever l’humanité, la rendre plus épanouie et plus belle. Pourtant, en remplaçant la marche à pied par la conduite automobile, une nourriture naturelle par de la bouffe industrielle, en se laissant hypnotiser par l’industrie du divertissement, droguer par l’industrie pharmaceutique, promener par l’industrie du tourisme – à laquelle on doit de croiser des têtes d’ahuris aux quatre coins du monde… – on ne doit pas s’attendre à améliorer ses capacités physiques et intellectuelles, bien au contraire !

De plus, comme le faisait remarquer le chef samoan Touaivii, le papalagui doit effectuer un travail la plupart du temps idiot et ennuyeux, pour pouvoir produire et acheter tous ces « biens » créés par l’industrie. Alors que la nature nous incite depuis toujours à diversifier nos tâches pour exercer notre agilité, c’est exactement l’inverse que commande l’industrie. Elle exige que nous nous spécialisions de plus en plus, pour ne plus savoir faire qu’une seule tâche. Quand une usine ferme en Occident, nous voyons des hommes dans la force de l’âge complètement désemparés à l’idée de ne pas retrouver de travail. C’est là le signe évident d’un manque d’agilité d’esprit !

Il faut bien reconnaitre que grâce à l’industrie, l’Occident a pris l’ascendant matériel et militaire sur le reste du monde. Mais l’on n’a rien sans rien : pour bâtir de puissantes nations industrielles, les Occidentaux ont dû fournir un effort démentiel, un incroyable sacrifice faustien. A commencer par entreprendre un formatage généralisé des cerveaux qui a détruit des pans entiers de leur intelligence naturelle. Mais l’Occidental est ainsi fait qu’il se précipite vers tout ce qui est nouveau sans mesurer ce qu’il va perdre en échange.

Ce formatage n’est pas irréversible. En voyage par exemple, on renoue avec son instinct, ses intuitions. On apprend à écouter la musique et lire la poésie du monde, on s’attache à ses rêves et aux fulgurances de la pensée… Au fil du temps, ces phénomènes deviennent nos guides infaillibles.

Vous vous rappelez l’incident survenu en mer juste après mon départ de Polynésie française ? La rupture de l’étai qui aurait pu faire démâter mon bateau et me conduire au naufrage ? Eh bien, le mât a tenu grâce à un étai de trinquette que j’avais installé à Buenos Aires après avoir rêvé justement d’un incident de ce genre…

Par-dessus tout, je crois que le changement le plus significatif qui s’opère chez le voyageur au long cours issu d’une société industrialisée, il le doit au contact permanent avec les splendeurs de la nature. Il finit par développer une extrême sensibilité à la beauté et une intolérance viscérale à la laideur. Cette hypersensibilité est, à mon sens, le meilleur rempart contre les horreurs de l’industrie.

Amis samoans, n’allez plus travailler dans ces monstrueuses zones industrielles qui corrompent votre idéal de beauté ! Amis étudiants, sortez de vos horribles bâtiments scolaires et allez tirer vos enseignements des merveilles de la nature !

Bon… Je sens que je m’égare sur les traces de Stevenson ! En allant visiter sa maison transformée en musée, en escaladant le mont Vaea où se trouve sa dernière demeure, en me promenant sur cette île au pouvoir enchanteur, je suis devenu, comme lui, obsédé par la Beauté. Il y a 130 ans, Stevenson avait tenté de nous faire ressentir les dangers de l’industrie (à l’époque celle de l’ananas en boîte !) sur la société samoane. Celle-ci y a malgré tout succombé. Et nous, les papalagui à qui il destinait ses livres, nous continuons à envahir le monde de nos industries. Combat perdu, alors ? Pas totalement puisque ses livres m’ont inspiré, moi qui, dans ce récit de voyage, tente d’entretenir la flamme de ce combat universel.

Magnifique récit encore une fois.

Impatient que les vents te pousse jusqu’en Thaïlande pour qu’on puisse partager une noix de coco fraiche ensemble.

Bises Padrig

Salut padrig

Merci merci . Je devrai atteindre les philippines en septembre.. Thaïlande ce sera peut être l année prochaine . Tu es Toujours base la bas ?

Sawadee Kap Hervé,

Je rentre en France dans 15 jours. Je serai de nouveau à Phuket mi-janvier 2024 pour 4 mois. Ça te laisse le temps d’arriver. Je te ferai découvrir les sites de plongée du pays de Siam.

Si tu passes par Malapascua aux Philippines, j’ai une amie qui travaille là-bas.

Bonjour

Depuis 2016 j’ai quitté Bko pour Bkk

J’habite dans le nord de la Thaïlande et même si je n’ai pas la mer j’ai l’impression de vivre dans une île, je pense que j’ai attrapé le fiu local

En espérant ta visite

Chris

Super aventure !!! Des bières fraîches t’attendent au mouillage à Noumea