L’arrivée

Quatre jours après notre départ des Fidji, nous accostâmes sur l’île de Tanna, au Vanuatu. Plus exactement dans la baie de Port Resolution, du nom d’un des deux navires du capitaine Cook – le Resolution et l’Endeavour – qui y pénétrèrent en 1774.

La baie est majestueuse, profonde, bien abritée des houles et des vents du sud. Elle est dominée au nord par le volcan Yasur, un hyperactif dont nous entendions régulièrement les puissants grondements. Des jets de vapeur s’élevant de ses flancs sur la rive nord conféraient à la baie un indéniable petit côté mystique.

Port Resolution est célèbre pour son histoire, sa configuration et son volcan. Néanmoins, il ne mérite pas pour autant le nom de port, car il n’existe absolument aucune infrastructure digne de ce nom dans cette baie. Notre carte marine indiquait bien la présence d’un yacht-club, mais nous n’en voyions aucune trace. Nous apprîmes par la suite qu’un cyclone avait dévasté quelques mois plus tôt ce qui en tenait lieu : une simple paillote à l’extrémité du village. Port Resolution est également le nom du village qui en défend l’entrée (jolie expression médiévale totalement inadaptée à la situation). C’est un village de quelques centaines d’habitations dont nous ne devinions rien depuis la mer. Je salue là une discrétion, une élégance, un savoir-vivre appréciables pour le marin. Que les constructions n’entachent pas la vue que l’on a depuis la mer, c’est un détail auquel personne ne songe sur les côtes méditerranéennes où chacun veut sa vue sur la mer, sans aucune considération pour le navigateur qui, lui, contemple la terre depuis son bateau.

Le débarquement

Après quatre jours de traversée, il nous tardait de mettre pied à terre et d’aller visiter ce si discret village. Nous mîmes l’annexe à l’eau et nous dirigeâmes vers la plage où traînaient quelques canoés. En approchant du rivage, nous comprîmes que nous étions parvenus dans un autre monde. Les canoés à balanciers qui reposaient sur la plage étaient d’époque ! Celle de Cook ! Aucun changement notoire, aucune trace de matériaux modernes ! Ils étaient taillés à la main – prolongée d’une hache, j’imagine ? –, dans un seul tronc d’arbre évidé. Un rondin de bois attaché à des bambous noués avec des lianes tenait lieu de balancier. Ces canoés minuscules ne pouvaient contenir qu’une seule personne, peut-être deux, à condition qu’elles fussent douées d’un très bon équilibre.

Quatre hommes discutaient autour d’un feu sur la plage. Velus, portant de grosses barbes et des cheveux hirsutes, ils feraient les bonheurs des producteurs d’Hollywood en quête de figurants pour un remake des Sauvages du pacifique. Pour me rassurer, je regardai mon téléphone pour voir si nous étions bien en 2023 et non revenus au temps où l’accueil se faisait à coups de lance ou de machette. Non ! Non ! Pas d’erreur ! Nous étions bien le 26 juin 2023 ! Arrivé à leur portée, je remarquai qu’il s’agissait d’hommes d’âge mûr, plutôt trapus, malingres, mais où l’on sentait néanmoins la puissance musculaire. Sous leur barbe – modèle hipster, mais en plus crépu –, ils disposaient d’une magnifique dentition digne de cannibales. Je repensai aux premières impressions que firent les Mélanésiens sur Jack et Charmian London qui accostèrent à Port Resolution en 1908, à bord du Snark : « Les corps sont fins et laids, les jambes sont maigres et de travers, et leurs visages malveillants aux fronts bas de Papous, mal formés, sont totalement repoussants ! » Leur aspect est sans doute le même aujourd’hui… C’est notre regard d’Occidentaux qui a changé. Peut-être parce que nous nous trouvons moins flamboyants qu’à l’époque ?

Je saluai la compagnie en langage universel : un geste de la main suivi d’un « hello ! ». L’un des hommes me répondit « bonjour ! » en français… Il avait reconnu mon accent !

L’histoire

Cette surprenante réponse troubla mon esprit logique. Comment de si parfaits francophones pouvaient-ils encore utiliser des canoés dignes de l’âge de pierre (Perret) ? Comment avaient-ils pu échapper au vent – à l’ouragan, devrais-je dire – du progrès ?

Le Vanuatu a cette particularité de l’Histoire d’avoir été occupé par les Anglais et les Français jusqu’à son indépendance en 1980. Aucune des deux grandes nations ne jugea utile de se faire la guerre pour quelques miettes d’îles alors qu’il y avait de bien plus grosses parts de gâteau à se partager ailleurs. Un statu quo s’établit. La France et l’Angleterre installèrent, chacune de son côté, une petite administration, mais ne firent pas réellement l’effort de coloniser le Vanuatu. Elles attendirent de voir de quel côté allait pencher la balance. Celle-ci ne pencha jamais, signe probable du parfait sens de l’équilibre des Mélanésiens.

Les missionnaires arrivèrent peu après les premiers explorateurs et tentèrent de convertir ces âmes encore ignorantes – on s’en serait douté, vu l’éloignement ! – de l’existence du Christ. Mais cette fois-ci, à leur grande surprise, ils essuyèrent une forte et durable résistance. Beaucoup d’entre eux finirent à la casserole, dissuadant par là même les futurs volontaires. De même pour les sinistres blackbirders, navigateurs trafiquants dont la spécialité était de kidnapper les insulaires pour les revendre aux planteurs blancs des autres îles. Ils devinrent rapidement le mets favori des indigènes.

Une autre des qualités remarquables qui préservèrent les Ni-Vanuatu de la sollicitude occidentale, c’est leur apparence physique si bien décrite par Mrs London : les Mélanésiens, et les Mélanésiennes surtout, ne rentrent pas dans les critères de beauté occidentaux.

Ainsi, pour ses raisons de géopolitique, de détestables habitudes alimentaires et d’ingratitude physique, les Ni-Vanuatu bénéficièrent, même au plus fort de la conquête occidentale, d’une paix royale !

La technologie

Sur les blogs de navigateurs que nous avions consultés avant notre départ des Fidji, il était conseillé de prévenir par mail les autorités de Vanuatu de notre désir d’arriver dans leur pays par Port Resolution, car il n’y avait là ni bureau d’immigration ni douane, l’administration étant concentrée de l’autre côté de l’île, à Lenakel. Une fois débarqués au village, nous devions prendre contact avec un certain Stanley, président du feu yacht-club. Celui-ci devait ensuite se charger de prévenir les autorités de notre arrivée et nous fournir toutes les informations dont un voyageur déconnecté peut avoir besoin.

J’en profite pour faire un petit aparté sur ce sujet, car nous sommes à un tournant historique de la navigation de plaisance. Je crois que nous vivons peut-être les derniers instants où un navigateur aura encore le droit à un peu de déconnexion de temps en temps. Nous commencions à rencontrer de plus en plus de bateaux équipés de Starlink, la compagnie d’Elon Musk qui, pour répandre la connexion sur toute la surface de la Terre, inonda le ciel de satellites. C’est louable à lui et je ne remets pas en question la prouesse technologique, et les « couilles en or massif » qu’il faut pour se lancer dans une telle entreprise. Ce que je crains, c’est l’usage qu’en feront les États ou autres sous-traitants pour nous surveiller. Nous voyageurs, marins épris de liberté, savons par avance quel enfer nous attend avec Starlink. Il y a vingt ans à peine, pour se rendre en voilier d’un pays à un autre, il nous suffisait de faire une clearance au départ en indiquant notre port de destination et notre date estimée d’arrivée. Partant des Fidji, vous prévoyiez d’aller au Vanuatu et d’atteindre Port Resolution en quatre jours ? Sitôt partis, un calme plat vous retardait d’une semaine, puis une dépression inattendue finissait par vous rejeter sur les côtes de Nouvelle-Calédonie ? Vous débarquiez alors en Nouvelle-Calédonie, demandiez au premier Kanak rencontré sur la plage de vous conduire au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, expliquiez vos aventures à ces braves agents surpayés et tout se passait merveilleusement bien ! Bonjour, la Kanaky, le Vanuatu attendra ! Maintenant, avec internet, les États exigent du marin, comme de tout autre voyageur, qu’il remplisse des formulaires en ligne d’une complexité inouïe – la plupart du temps en anglais pour corser le tout –, et de les envoyer par mail aux différentes administrations. Pour des mains rudes et des esprits salés de marins, c’est une torture qui file des boutons et peut prendre toute une journée, car certains formulaires, pour l’Australie et l’Indonésie par exemple, atteignent les cinquante pages ! Beaucoup n’y arrivent tout simplement pas et doivent se faire aider ou, à défaut, éviter les pays aux formalités trop complexes ! Avec internet, la torture est devenue normale, monnaie courante ! Oubliée la convention de Genève ! Ne pas savoir se servir d’un ordinateur et ne pas devoir se connecter à internet devrait être un droit fondamental gravé dans le marbre de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme !

Une fois en mer, on ne doit pas être tenu de se connecter, de donner sa position, de confirmer au jour le jour son lieu et sa date d’arrivée… Une fois en mer, on doit se sentir LIBRE ! C’est le but de la manœuvre ! On arrive quand on veut, on se déroute sur un coup de tête, pour aller visiter un lagon ou une île déserte, on prend son temps. Le monde peut bien tourner sans nous quelques jours ou quelques semaines, bon Dieu !!?? Hélas, cette liberté ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir avec Starlink ! Jeunes générations, promettez-moi de remettre le prix Nobel de la paix (royale) à celui qui inventera une arme pour dézinguer tous ces satellites !

Après ce fâcheux aparté sur la technologie envahissante, revenons à nos paisibles Ni-Vanuatu qui, par ailleurs, semblaient disposer d’une immunité intéressante dans ce domaine.

À la recherche de Stanley

Ainsi rassurés par ce premier contact plein de civilité avec les quatre hommes sur la plage, nous nous dirigeâmes vers le village, à la recherche de ce fameux Stanley. Après avoir escaladé la berge par un petit chemin de terre abrupt, nous suivîmes une piste bordée de magnifiques arbres d’essences inconnues, puis aperçûmes les premières habitations du village, des cases sur pilotis, en bois et en feuilles de palmier, parfaitement intégrées à la végétation.

La curieuse impression que nous avions ressentie sur la plage se confirmait de plus en plus au fur et à mesure que nous pénétrions dans le village. Nous n’apercevions toujours aucune trace de notre civilisation, aucun objet lui appartenant. Ce village et ses habitants faisaient partie d’un autre monde. Appartenaient-ils au passé ou au futur ? Pré ou post-apocalypse ? Quoi qu’il en soit, l’atmosphère était différente de tout ce que nous avions connu jusqu’alors. Sur le plan de l’urbanisme, on ne décelait aucune perspective rectiligne, aucune disposition géométrique, indiquant par là que l’esprit des habitants n’était pas dominé par cette discipline. Cela perturbe immanquablement les esprits rationnels, qui s’y perdent facilement. Des arbres majestueux, sans doute pluricentenaires au vu de leur haute et large frondaison, étaient disséminés un peu partout dans le village, . Ils ne donnaient pas l’impression d’avoir été plantés par les hommes, fussent-ils des ancêtres. Il semblait plutôt que les habitations avaient été construites en fonction des emplacements des arbres. Ils procuraient une atmosphère d’immuabilité rassurante et cela expliquait pourquoi les constructions étaient si bien dissimulées. À certains endroits trônait un arbre encore plus monumental que les autres, entouré de lianes – en réalité ce sont ses racines, aériennes, qui court-circuitent le tronc pour se servir directement dans le sol. Ce géant tentaculaire se nomme le grand banian. Il est sacré et sert de lieu de réunion : réunion des sages du village – interdite aux femmes donc –, réunion des femmes qui papotent en tressant des paniers – déconseillé aux hommes donc –, ou encore de place du marché – ouverte à tous.

Nous n’entendions aucun des bruits habituels de nos cités modernes. Ni moteur, ni radio, ni télé… Les bruits des hommes, celui des voix et les petits bruits domestiques ne couvraient pas le chant des oiseaux, du vent dans les branches, le lointain bruit des vagues et les fréquents grondements du volcan. Ils ne couvraient notamment pas les rires et les cris joyeux des enfants et beaucoup d’autres petits bruits subliminaux qui rendaient si vivante l’atmosphère.

Poursuivant notre exploration, nous saluions d’un bonjour appuyé les habitants, dont la plupart se prélassaient devant leur case. Ils nous répondaient soit en anglais, soit en français puis la conversation s’engageait très facilement. Le village était parfaitement bilingue, à ceci près que ceux qui parlaient anglais ne parlaient pas français et réciproquement !

Heureusement, ils pouvaient communiquer entre eux en bichelamar – une sorte de créole ou de pidgin local. Nous ne tardâmes pas à avoir l’explication de cette étrange pratique. Les Anglais et les Français, toujours à se concurrencer, avaient implanté, chacun de son côté, des écoles sur toutes les îles de Vanuatu. Dans chaque village, on avait le choix entre l’école anglaise et l’école française. Dans leur infinie sagesse, les Ni-Vanuatu envoyèrent un enfant sur deux dans chaque école. Après l’indépendance, obtenue sans trop de heurts en 1980, l’État maintint les deux options, l’éducation en langue anglaise ou en langue française, mais avec un programme adapté à leur culture cette fois-ci. Par prudence ou atavisme, les Ni-Vanuatu conservèrent la même stratégie.

De notre côté, nous maîtrisions suffisamment l’anglais, un anglais de voyage tout terrain, pour nous faire comprendre en toutes circonstances. « Do you know where is Mr Stanley? We look for Mr Stanley », questionnais-je de-ci de-là avec délice. J’avais la sensation d’être le Docteur Livingstone perdu dans la jungle africaine. Personne n’avait vu Stanley. Il était peut-être parti à une réunion des chefs qui se tenait dans un autre village, nous expliquait-on vaguement.

L’école

Nous continuâmes notre promenade vers la sortie du village et croisâmes de nombreux groupes d’enfants en uniforme qui sortaient de l’école. Ils nous disaient bonjour ou hello très poliment.

Ces enfants en liberté ne semblaient pas pressés de rentrer à la maison. Et pour cause ! Un formidable terrain de jeu les attendait. Immense, mystérieux, beau, édifiant : la nature abondante qui les environnait de toutes parts, qu’ils pouvaient explorer à loisir, à la recherche de jeux comme de fruits.

Je me rappelle avoir vécu dans mon enfance quelques moments comme ceux-là. Quand nous nous retrouvions à plusieurs familles en vacances et que nos parents nous laissaient partir en bande toute une demi-journée. Je me souviens de ces heures comme des plus belles de mon enfance. Jeux, défis, amitiés, amours, rivalités… combien étaient riches et intenses ces instants, combien ils étaient formateurs aussi ! Cependant, ils étaient rares. Ici, pour les enfants de Port Resolution, il semble que ce soit tous les jours ainsi. Quelle enfance heureuse ils ont ! Voilà sans doute pourquoi ils sont si polis. Combien, en comparaison, l’enfance est triste en Occident. Voilà sans doute pourquoi nos enfants ne disent bonjour aux étrangers que sous la torture ! Que l’on naisse dans un milieu aisé n’y change rien. C’est la liberté et la vie en bande qui nous manquent.

Nous apprîmes par la suite que le Vanuatu était classé en tête des pays les plus heureux du monde sur l’indice Planète heureuse, loin devant les pays européens. Les critères retenus par cet indice sont l’espérance de vie, l’empreinte écologique et le bien-être des habitants. Le PIB n’est pas pris en compte dans les critères de ce classement – on s’en serait douté, car sur ce point, les Ni-Vanuatu sont probablement les derniers ! En revanche, au niveau de l’empreinte écologique, ce sont incontestablement les champions du monde !

Après notre petit tour sur les chemins autour du village, nous rentrâmes au bateau sans avoir vu Stanley. Il mit quatre jours à réapparaître, quatre jours que nous mîmes à profit pour lier connaissance avec les autochtones et tenter de découvrir comment fonctionnait cette société qui paraissait si bien organisée ! Nous avions complètement délaissé les formalités d’entrée à Vanuatu. Cela nous semblait totalement déplacé, tant le concept d’administration paraissait inexistant dans les esprits des habitants de Port Resolution.

L’État n’intervenait pas dans les affaires du village. Pas de police, de tribunaux, de prisons, pas d’hôpital, de mairie, pas d’électricité, d’eau, de raccordement à quoi que ce soit et, détail intéressant pour les Français, pas d’impôt ! L’instituteur était la seule preuve tangible de la présence d’un État ici.

Johnson et Gloria

Le lendemain, nous sympathisâmes avec un certain Johnson et sa femme Gloria. Johnson était, bien sûr – difficile de faire autrement dans ces villages –, le cousin de Stanley. Ils nous donnèrent des fruits et des légumes, je leur donnai de vieux cordages dont ils avaient besoin pour attacher leur vache. L’argent ici ne sert à rien, vu qu’il n’y a rien à acheter ! Aucun commerce ! Nulle part au monde je n’ai vu un endroit aussi peuplé où l’argent entrait aussi peu en ligne de compte. Port Resolution devait compter à vue de nez deux mille habitants – personne n’a été capable de nous renseigner sur ce sujet. Quand je posais à Johnson des questions du genre : combien de personnes, combien de temps, combien de kilos…, je voyais ses yeux errer dans le vide. Il ne se posait visiblement jamais ces questions quantitatives. C’était des questions de Blanc au cerveau formaté par le calcul. Deux mille habitants, soit environ deux cents familles, calculai-je, qui parvenaient à vivre de façon entièrement autonome, en ne pratiquant que le troc, cela nécessitait une sacrée organisation que nous ne soupçonnions pas au premier regard, tant les équilibres semblaient naturels. Une organisation horizontale, sans hiérarchie, peut facilement convenir à dix ou vingt familles ; à plusieurs centaines, il faut élire des chefs ou des représentants. C’est là que ça se complique et qu’il est intéressant de savoir jusqu’à quel nombre d’individus une communauté humaine peut vivre en bonne intelligence et connaître une évolution harmonieuse, intéressant de connaître les limites actuelles de nos capacités organisationnelles. Car il n’est pas à exclure que bon nombre de problèmes que connaissent nos sociétés modernes viennent du fait que l’on s’est trompé d’échelle. Dans notre désir d’expansion, nous avons voulu construire peut-être un peu précipitamment de trop grandes organisations, sans nous demander si notre conscience pourrait suivre. D’autant que celle-ci n’évolue manifestement pas à l’unisson de nos connaissances, notamment scientifiques.

Gloria était francophone et Johnson anglophone, ils avaient deux enfants, l’un anglophone, l’autre francophone. Leur langue commune, le bichelamar, était un mélange d’anglais, de français, de diverses langues ancestrales… et de créations personnelles ! C’est une langue vivante, mouvante même, qui évolue différemment de village en village. D’une île à l’autre, on ne se comprend plus. Ils habitaient une jolie petite maison sur pilotis au milieu d’un ravissant jardin extrêmement bien entretenu. Les pieds et la structure de leur maison étaient construits en « kunu » ou « kulu », une essence locale produisant un bois solide et rectiligne, le plancher était en tige d’une variété spéciale de palmiers, les parois en bambou tressé, le toit en feuilles de pandanus. Tous ces arbres avaient été plantés à proximité par les anciens. À moins de cent mètres à la ronde, on trouvait tout le nécessaire. Leur maison se composait de deux pièces, une pour les parents, une pour les enfants, avec des nattes pour seul mobilier. Dans la cour, on trouvait la cuisine, une simple paillote dressée à même la terre, à l’aménagement plus que sommaire. La cuisine se faisait au sol, à quatre pattes, il n’y avait pas de fourneau, pas de plan de travail, deux barres de métal servaient à poser les gamelles en équilibre au-dessus d’un feu de bois. Cette extrême simplicité ne donnait cependant pas une impression de misère, tant tout était soigné et ordonné.

Je ne cessais de m’étonner : pourquoi des personnes aussi évoluées par ailleurs se contentaient-elles d’aussi peu de confort et ne cherchaient-elles pas à l’améliorer ? Ce n’était pas une question de moyens, car ils savaient tout faire et avaient à leur disposition tous les matériaux gratuitement.

Lorsque la confiance s’installa entre nous et permit à chacun de s’exprimer à cœur ouvert, ils nous avouèrent que, de leur côté également, ils étaient surpris de nous voir consacrer tant de temps, d’énergie et d’intelligence à notre confort, comme s’il s’agissait là d’une priorité absolue. Nous n’étions pas les premiers Blancs qu’ils rencontraient. Port Resolution accueillait une cinquantaine de voiliers par an, en provenance principalement de Nouvelle-Calédonie ou des Fidji. Les « voiliers » étaient plutôt très bien perçus par les villageois, car ils prenaient comme nous le temps de faire connaissance et rendaient de menus services. Ils s’étonnaient que les Blancs fissent passer leur confort individuel avant la vie en communauté. De plus, ce confort mettait tellement de barrières entre eux et la nature qu’ils ne la contemplaient plus que de loin, comme un simple paysage, au lieu de la ressentir comme une partie d’eux-mêmes.

Gloria et Johnson avaient la quarantaine et leurs enfants environ 6 et 10 ans. C’est une période de la vie où l’on s’attend à voir les parents débordés, tandis qu’eux donnaient l’impression d’avoir l’éternité pour eux. Ils vous accompagnaient pour un oui ou un non, parfois toute une journée, et à la moindre question, se trouvaient toujours disponibles à converser indéfiniment avec vous. C’était toujours nous qui rompions la conversation, prétextant quelque chose à faire, car nous nous inventions quotidiennement un programme.

La qualité de vie

Le point fort de cette organisation sociale, qui devrait rassurer tous ceux qui, en Occident, ne trouvent pas de travail, c’est qu’ici le travail – tel que nous l’entendons – n’existe pas.

Quand je leur demandais : « Vous faites quel travail ? », ils ne comprenaient pas la question.

J’insistais : « C’est quoi, vos occupations ? la pêche ? la chasse ? l’agriculture ? le bricolage ? la balade ? »

Ils me répondaient : « Oui ! oui ! On va souvent à la pêche et on cultive un petit jardin aussi. On va de temps en temps en brousse pour chasser ou ramasser des fruits. En ce moment, on répare nos maisons… »

Le cyclone en avait mis une bonne moitié par terre. Elles n’étaient pas totalement détruites et les matériaux pouvaient être pour la plupart réutilisés, mais cela nécessitait quand même des jours et des jours de travail. Les gros travaux et de nombreuses activités étaient entrepris par la communauté, mais comme tout un chacun savait à peu près tout faire, et qu’ils prenaient visiblement plaisir à ne pas faire deux jours de suite la même chose, le concept de profession ou de spécialisation leur était étranger.

Question nourriture, ils produisaient tout ce dont ils avaient besoin sans forcer, tant la nature est généreuse sous les tropiques ! La pêche était généralement partagée, d’autant qu’elle s’effectuait par groupes de plusieurs canoés, les fruits étaient gratuits et à volonté, les légumes du jardin, quant à eux, s’échangeaient directement entre voisins ou sur la place du marché. Pour les grosses faims, ils produisaient tout ce qu’il fallait de bourratif : arbre à pain, taro, banane plantain, igname, manioc… Ajoutez à cela des poules, des cochons et des vaches, et vous avez réglé une bonne fois le problème des courses au supermarché !

La vie quotidienne et l’organisation sociale de cette communauté faisaient envie. Les habitants, dans leur ensemble, jouissaient tous d’une qualité de vie exceptionnelle. Bien meilleure que celle que nous avons en France, je trouve. Les experts de l’indice Planète heureuse avaient vu juste.

Je te sens incrédule, lecteur ?! Tu étais persuadé que c’est en France que l’on a la meilleure qualité de vie ? C’est faux ! C’est une arnaque ! On te cache la vérité parce que si tu t’en rendais compte, ce serait la révolution ! Notre économie s’écroulerait et les gros mammouths assis dessus avec ! Tu ne voudrais plus aller bosser et perdre un temps précieux en tâches répétitives et rébarbatives. Tu voudrais profiter de la vie, du temps qui t’est compté. Tu n’en perdrais pas une seconde !

Ce n’est pas de ta faute si tu ne parviens pas à dissocier confort et qualité de vie, à profiter de l’éternité qui t’est donnée. Dès l’enfance, on t’empêche de vivre à ta guise, d’avoir du temps libre, on te donne toujours des « devoirs » à faire !

Car c’est cela qui m’était venu à l’esprit, le jour de notre débarquement, quand nous avions croisé ces bandes d’écoliers qui jouaient insouciants, libres et joyeux dans la nature. Après avoir goûté à un tel bonheur pendant l’enfance, que deviendront-ils à l’âge adulte ? Quelles seront les possibilités qui s’offriront à eux ? Pourront-ils travailler dans une entreprise, sous la contrainte, la peur de manquer et la recherche du confort individuel ? Impossible ! Ce serait trop extrême comme transition. À l’âge adulte, ils créeront une famille et, pour le reste, continueront à vivre comme avant, en bandes insouciantes, joyeuses et libres de décider au jour le jour ce qu’elles veulent faire ! En bandes de papas, bandes de mamans, bandes de vieillards…

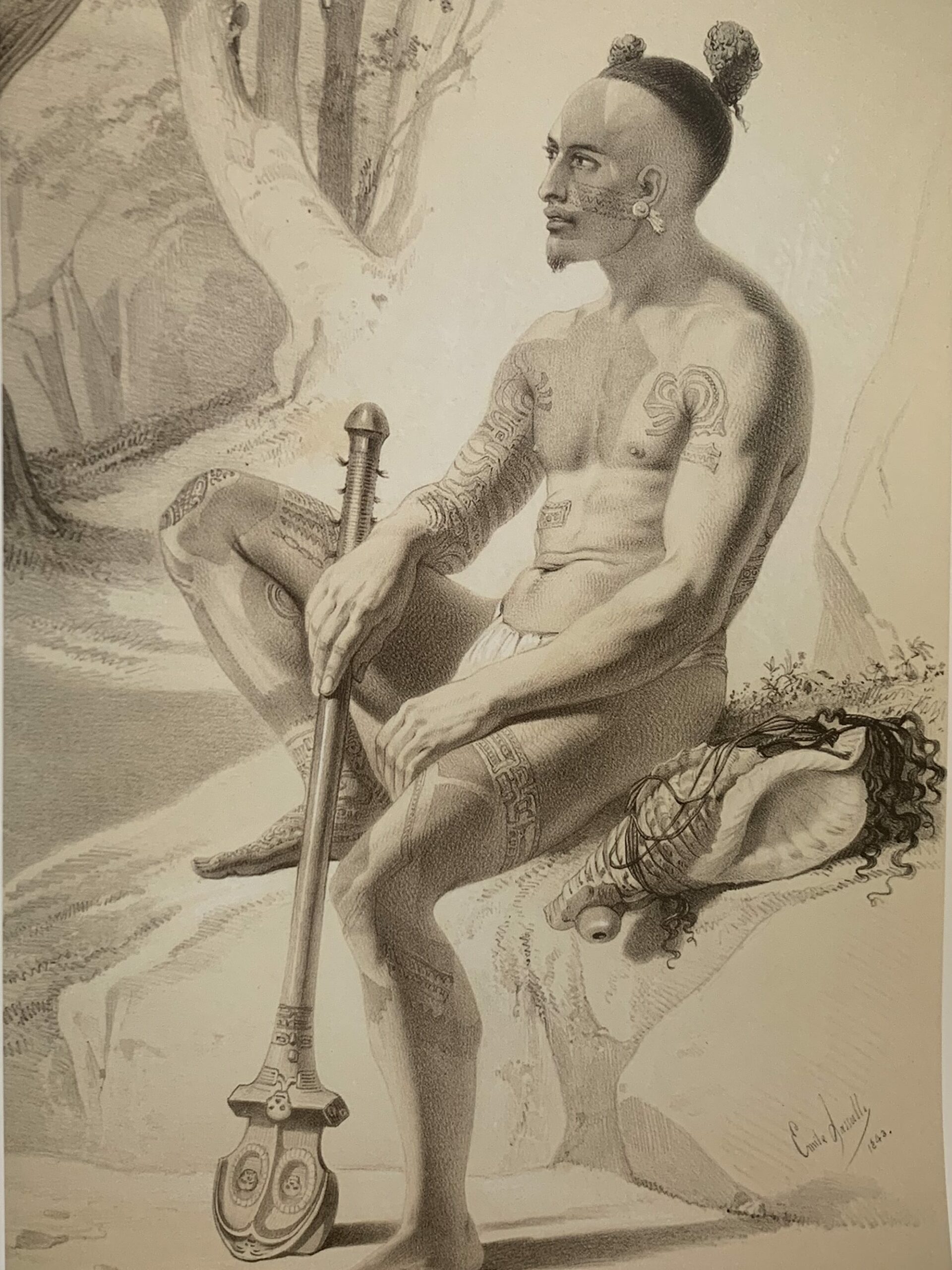

Quelques traces de notre civilisation

Lecteur, je dois à présent t’avouer que j’ai un peu embelli le tableau pour te faire rêver. Mais à peine, juste un tout petit peu, je t’assure. En réalité, il y a bien à Port Resolution quelques traces de notre civilisation, dont une qui nous sauta aux yeux de manière particulièrement désagréable : leurs vêtements. Ils portaient tous de vieux shorts et t-shirts déformés, troués, délavés que je ne voudrais pas comme torchons de bricolage… On y devinait certaines publicités ou noms de joueurs de foot indiquant que ces fripes provenaient des quatre coins du monde. Elles se retrouvaient là, au milieu du Pacifique, comme les plastiques emportés par les vortex océaniques. Ces gars-là ne faisaient absolument aucune recherche vestimentaire. Ils enfilaient des vêtements simplement pour ne pas être nus, sans recherche ni conviction. Avaient-ils la nostalgie de l’époque, pas si lointaine, où ils portaient avec fierté un étui pénien et des feuilles de palmier tressées autour de la taille ? Sans doute, mais je comprenais aisément que la surprise incrédule et la probable hilarité qu’un tel accoutrement devait déclencher chez les voyageurs de passage eussent finalement réussi à les complexer.

Le dimanche, jour de la messe, chacun faisait un effort. Qui une chemise, qui une robe, un chapeau. Seules les tongs étaient encore admises dans la demeure du Seigneur.

Gloria et Johnson nous invitèrent avec tant d’insistance à participer à cette sacro-sainte messe du dimanche que nous finîmes par céder. Nous ne fûmes pas déçus. Le pasteur jouait une pièce de Shakespeare, alliant tour à tour les larmes, la joie, le grandiose, gesticulant les bras au ciel, la tête dans les mains, se traînant au sol, suppliant, bondissant autour de l’autel et menaçant l’assistance des pires tourments en citant l’évangile selon saint Jean.

Dans l’église, une grande paillote rectangulaire pouvant contenir une centaine de personnes, les fidèles réagissaient au quart de tour au jeu de l’acteur. De petits cris, des gémissements, des transes, des hurlements, des évanouissements s’ensuivirent, transformant la messe en une véritable cacophonie émotionnelle. Le pasteur, voyant les effets dévastateurs de sa prestation sur l’auditoire, décida de calmer le jeu. Il reprit son souffle, son pupitre et son Livre, et recommença tranquillement sa lecture, souriant, visiblement soulagé. La sueur perlant de son visage tel un exutoire demeurait le seul signe de l’agitation qui avait précédé.

J’hésitai entre le rire et une forme d’inquiétude incrédule. Se mettre dans des états pareils dépassait l’entendement. J’enviais cependant la communion qui unissait cette communauté, et devinais l’importance capitale qu’elle jouait dans leur organisation sociale. Car s’il est une chose qu’ils doivent aux Blancs et à leur prosélytisme, c’est d’avoir cessé de s’entretuer. Avant l’arrivée des Occidentaux, la guerre intervillage était le sport national. Après une victoire, on mangeait les vaincus et on collectionnait les crânes. Après une défaite, on s’organisait pour prendre sa revanche. C’est sans doute comme cela que la population se régulait et que l’espèce évoluait. Les Blancs mirent un terme à ces pratiques, non pas par la force, car on a bien vu que les Ni-Vanuatu n’étaient pas des clients faciles, mais sans doute plus par l’exemple et la réflexion qu’ils se firent au contact des envahisseurs. Ils comprirent que leurs délicieuses traditions guerrières les affaiblissaient vis-à-vis d’eux et qu’ils feraient mieux de s’entendre pour s’en défendre. Ainsi, les pratiques guerrières s’estompèrent, pour disparaître totalement à la fin du XIXe siècle.

Autre trace – plus prestigieuse – de notre civilisation, une Toyota Hilux faisait la navette chaque semaine, les jours de marché, entre Port Résolution et Lenakel, la capitale de l’île. Cette Toyota avait été achetée par un habitant du village émigré en Australie. Il l’avait confiée à son frère qui s’était improvisé chauffeur de taxi pour rendre service à la communauté. À Lenakel, les habitants de Port Resolution vendaient leurs produits et achetaient en retour aux commerçants chinois quelques denrées alimentaires pour varier l’ordinaire et faire plaisir aux enfants : sac de sucre, de riz ou de farine, ainsi que quelques outils comme des couteaux, des machettes, du fil ou des filets de pêche en nylon. Voilà à peu près tous leurs besoins ! Certains avaient un téléphone portable, mais ils l’utilisaient rarement. Ainsi, contrairement aux amish, les Ni-Vanuatu n’étaient pas hostiles aux nouvelles technologies et aux produits importés. Simplement, à leurs yeux, ceux-ci ne méritaient pas de changer de mode de vie pour les obtenir.

L’argent

Je posai à Johnson la question incontournable chez nous pour situer son homme :

– Comment tu fais pour avoir de l’argent ?

– Quand j’ai besoin d’argent, je vais cueillir du kava ! me répondit-il sans hésiter.

La racine de kava est un peu comme notre raisin. Préparée comme il faut, elle permet de s’enivrer gentiment en société. Les Ni-Vanuatu sont de grands buveurs de kava. Une moyenne de quatre ou cinq coupes (demi-noix de coco) par jour, et plus dans les grandes occasions. Nous avons essayé un soir de les suivre jusqu’à la troisième coupe et avons mis une semaine à nous en remettre ! La racine de kava a un effet anesthésiant, idéal pour effacer les courbatures d’une journée de travail, puis un effet désinhibant, idéal pour briller en société, puis enfin un effet abrutissant, idéal pour ne pas s’ennuyer de toute la soirée.

En conséquence, cette racine, qui subit une forte demande des consommateurs locaux et s’exporte également hors des frontières, est une monnaie d’échange sûre et bien plus rentable que le coprah.

Ainsi notre ami partait-il régulièrement récolter du kava dans la brousse. Le kava pousse presque tout seul. Il suffit de replanter quelques tiges à chaque fois que l’on déterre une racine, ce qu’il faisait systématiquement. Puis il partait les vendre quand il avait besoin d’argent, ce qui était visiblement rare tant il préférait boire directement sa production, et tant ses besoins d’argent étaient infimes.

L’organisation politique

Stanley réapparut au bout du quatrième jour. Il n’avait pas l’air très frais. Pas la peine d’être devin pour comprendre qu’il émergeait d’une soirée un peu trop arrosée – de kava – dans un village des environs. Il nous expliqua cependant qu’il avait été appelé à une réunion de big men – personnes influentes – au sujet de la question de kastom – coutume en Bichelamar.

Après la fin des guerres tribales, les villages commencèrent à entretenir entre eux des relations de bon voisinage. Pour lutter contre l’envahisseur d’abord, puis pour développer des liens plus communautaires et culturels que commerciaux, car chaque village est quasi autonome sur le plan des besoins matériels. Les villages nommèrent des big men pour les représenter lors des réunions qui se déroulaient dans des lieux sacrés appelés nakamel, généralement situés sous un grand banian, et où le kava déliait les langues.

Néanmoins, ces réunions quasi quotidiennes n’étaient pas que prétextes à libations. Elles permettaient d’harmoniser les relations entre les communautés, tous les micro-problèmes y étaient débattus avant de devenir de gros problèmes. Comme il n’y avait pas d’administration centralisée, pas d’écrits officiels – pas de cadastre, pas de titre de propriété, pas de codes, de règles, de lois écrites, de diplôme, de permis… il fallait bien discuter au cas par cas de chaque situation afin d’appliquer le jugement du bon sens. Cela fonctionnait visiblement bien et permettait d’assurer une justice gratuite, rapide et efficace aux vingt ou trente mille habitants (estimation toujours à vue de nez de Blanc) de l’île de Tanna.

Le voyage à Lenakel

Stanley proposa de nous accompagner sous peu à Lenakel pour faire viser nos passeports, dès qu’une occasion se présenterait.

« Rien ne presse ! » le rassurais-je. Cela faisait bientôt quinze jours que nous avions débarqué à Port Resolution et nous ne pensions plus à ces formalités d’un autre monde.

Les services d’immigration et de douane ne semblant pas stressés ici, c’est plus par goût du tourisme que par nécessité que nous nous rendîmes quelques jours plus tard avec Stanley à Lenakel. Nous prîmes place dans la benne arrière du pick-up du cousin Jackson, qui se rendait au marché avec une bonne quinzaine de personnes chargées de fruits et légumes. Nous contournâmes les flancs noirs du volcan Yasur, franchîmes une crête non loin du sommet de l’île et basculâmes sur le versant est d’où nous aperçûmes quelques bâtiments modernes en contrebas : Lenakel. Après deux heures d’un trajet fort agréable, moitié piste, moitié route bitumée, Jackson nous débarqua sur la place du marché et nous donna rendez-vous au même endroit dans l’après-midi, sans préciser l’heure. Mais comme il tenait à être de retour à Port Resolution avant la nuit, nous en conclûmes qu’il faudrait repartir vers 15 heures. Le soleil se couche tôt ici, mais il faut avouer qu’il ne ménage pas ses efforts quand il est levé ! Nous nous rendîmes à pied au quartier administratif situé sur les hauteurs de Lenakel où se trouvaient côte à côte la police, la douane et l’immigration. À notre agréable surprise, on ne nous posa aucune question sur nos deux semaines passées à Port Resolution. Nous expédiâmes ces formalités en un rien de temps et eûmes ensuite tout le loisir de visiter la ville. Malheureusement, Lenakel n’offre aucun intérêt sur le plan architectural et les commerces sont tenus par des Chinois qui vendent toutes les cochonneries possibles, du moment que ça rapporte. Nous en fîmes le tour en moins d’une heure puis nous nous installâmes dans une petite gargote pour passer le temps. Vers 15 heures, nous retrouvâmes Jackson là où il nous avait déposés. Nous effectuâmes le voyage retour dans le silence du couchant, épaule contre épaule, dans la benne arrière du pick-up, tanguant et roulant dans les virages. Une étrange sérénité émanait du groupe. Il semblait se réjouir d’habiter une île aussi belle, aussi éternellement belle. Personne ne se demandait dans combien de temps on allait arriver. On baignait dans une forme d’éternité. Je compris alors combien, à force de regarder l’heure ou le calendrier, à force de nous fixer un programme, un planning, à force de fractionner le temps en portions égales de minutes, d’heures, de semaines, nous avions perdu cette extraordinaire capacité de l’esprit humain à distordre le temps.

Tous les grands voyageurs qui empruntent les transports en commun dans des contrées lointaines ont déjà eu cette sensation, comme si notre âme, à la faveur du déplacement dans l’inconnu, franchissait soudain les barrières du temps et de l’espace, fusionnait avec celle des autres voyageurs et plongeait dans l’infini.

Je me mis alors à rêver que j’étais devenu un des leurs. Je voyais le monde avec leurs yeux, notamment les deux Blancs assis en face de moi qui semblaient enfin comprendre quelque chose au monde qui les entourait.

Bon sang ! Quelle vie sinistre ont ces pauvres Blancs ! Toujours inquiets, toujours questionnant pour avoir des chiffres, comme si cela leur permettait de saisir tous les mystères de l’univers ! Et puis qu’ils sont laids avec leurs corps mous et informes, leurs visages las et figés, leur regard de contentement stupide et leur sourire hypocrite ! Encore que ces deux-là ne sont pas les pires, d’après ce que nous raconte Georges, le cousin de Jackson émigré en Australie.

Je me réveillai en arrivant au village, l’esprit passablement engourdi. Je ne savais pas si le voyage avait duré une seconde ou un siècle, seulement que le soleil s’était couché et que l’obscurité commençait à tomber. Nous refusâmes les invitations à boire une coupe de kava et rentrâmes au bateau. Élodie, ma compagne, avait également ressenti d’étranges impressions lors de ce voyage retour et nous avions besoin de nous retrouver.

Des questions existentielles

Le lendemain matin, nous prîmes notre temps avant d’aller à terre. Nous avions nos petites habitudes maintenant. Chaque matin au réveil, nous allions nager équipés de masques et de tubas. Tout en faisant du sport, nous profitions du riche paysage corallien et des milliers de poissons multicolores avec lesquels nous avions rendez-vous. Parfois, une tortue ou un petit requin s’approchait de nous par curiosité. Parvenu à quelques mètres, il s’enfuyait précipitamment après nous avoir adressé un petit clin d’œil espiègle. Puis nous rentrions au bateau où nous prenions notre café au soleil.

Après ce bain matinal nous attendait un choix cornélien. Descendre à terre pour voir nos amis Gloria et Johnson, ou alors… travailler ! De mon côté, j’avais le choix entre deux types de « travail » : le bricolage ou le travail de bureau pour lequel j’utilisais un ordinateur portable. L’un comme l’autre étaient sans fin. Il y a toujours quelque chose à bricoler sur un bateau, et toujours quelque chose à faire sur un ordinateur : courriers, compta, formalités administratives, recherches sur internet… À Lenakel, nous avions acheté une puce téléphonique d’un opérateur local et pouvions nous connecter facilement, ce qui, je le reconnais, change la vie !

Ce matin-là, nous décidâmes de rester sur le bateau. Au diable le bricolage et le travail de bureau ! Je voulais essayer d’écrire ce que j’avais ressenti la veille sur le chemin du retour de Lenakel. Ça m’avait « travaillé » – décidément ! – toute la nuit et des dizaines de questions se bousculaient dans mon crâne.

De Vanuatu ou de l’Occident, me demandai-je, où vit-on le mieux ? Quelle est la société la plus adaptée à nos besoins ? Quelle civilisation survivra à l’autre ?

Avant de tenter de répondre à ces questions, faisons, cher lecteur, si tu veux bien me suivre, un petit flash-back sur ce voyage entamé il y a six ans et qui arrive aujourd’hui à un tournant décisif. L’éloignement, la solitude, le silence, le détachement des préoccupations contemporaines avaient opéré dans mon esprit des changements profonds. Si profonds que toute remontée à la surface devenait difficile. J’étais arrivé à un point bascule. Même si mon bateau, ma compagne et moi rentrions un jour à Marseille, parviendrions-nous à croire en l’Occident ? En son avenir certes, mais aussi et surtout en ce qu’il offre au présent ? La découverte de la civilisation mélanésienne, plus que toute autre, nous en fait douter. Elle se trouve aux exacts antipodes de notre civilisation, et nulle part ailleurs je n’ai rencontré de peuples qui en prennent aussi peu la direction ! Non pas parce qu’ils ne la connaissent pas ou ne peuvent y avoir accès. Ils ont eux aussi subi la conquête occidentale, et l’Australie est à moins de mille miles nautiques, mais contrairement à beaucoup d’autres, eux s’en sont sortis sans céder la moindre parcelle de leur âme. Il y a chez les Mélanésiens une forme d’immunité intéressante à connaître pour tous ceux qui considèrent que les Occidentaux sont de grands malades… que l’on peut encore soigner !

Voilà pourquoi, aventureux lecteur, il nous importe particulièrement, avant de poursuivre ce voyage et d’entamer notre retour vers l’Europe, de répondre autant que possible à ces questions.

Pour résumer notre première impression, ce qui nous a le plus frappés en débarquant au Vanuatu, c’est la qualité de vie de ses habitants. L’enfance ressemble à une colonie de vacances permanente. L’adolescence et le passage à l’âge adulte se font sans heurts, peut-être parce qu’ici tout ce en quoi les enfants ont cru devient une réalité à l’âge adulte. Les adultes savent aménager leur vie quotidienne, variant les activités selon leur bon plaisir. La vie sociale est riche, les fêtes nombreuses ! Tout cela n’est pas un cliché, la vision idyllique d’un touriste en mal d’exotisme, mais le résultat logique d’une organisation sociale méticuleuse.

Ici, chaque individu possède dans son subconscient la notion du Bien à l’échelle de toute sa communauté et non pas seulement à celle de sa famille, de son parti ou de son clan. Personne ne triche parce qu’ici les lois ne sont pas écrites dans un livre, elles sont gravées dans les esprits.

Le départ de Port Resolution

Le voyage m’a enseigné une chose importante : on ne résout pas les questions existentielles en restant assis sur sa chaise. Seuls le mouvement, le grand air du large et les longues contemplations qui en découlent pouvaient m’apporter les réponses dont j’avais besoin. Il était temps de remettre les voiles.

En début d’après-midi, nous descendîmes à terre pour annoncer notre départ à Gloria, Johnson, Stanley… et à pratiquement tout le village. Nous y avions passé presque un mois et connaissions de près ou de loin tout le monde. Ils étaient habitués à ces départs de marins, à ces adieux émouvants mais sans tergiversations. Chacun sait qu’il ne faut pas faiblir avant de prendre la mer !

« Nous reverrons-nous un jour ? » se demandaient-ils.

« Peut-être qu’une fois terminé ce tour du monde, nous repartirons nous fixer ici pour toujours ? » nous disions-nous.

Pour couper court à ces hypothèses, Johnson proposa une grande soirée kava, et tout le monde trouva l’idée excellente ! Ne pouvant y échapper, nous fîmes contre mauvaise fortune bon cœur et participâmes aux préparatifs de la soirée. Je me méfiais cependant du kava qui nous avait cloués au lit pendant plusieurs jours la fois précédente. Il allait falloir jouer serré, faire semblant de boire et balancer quelques coupes au sol à la faveur de l’obscurité. Une chance que le village ne soit pas électrifié !

Avant d’attaquer les festivités, j’eus un petit moment calme en compagnie de Johnson et j’en profitai pour échanger quelques confidences. Je souhaitais connaître son point de vue sur notre société, sur nous, les Blancs, et sur notre façon de vivre, sans pour autant lui tendre le bâton pour me faire battre !

J’abordai le sujet prudemment et commençai par le féliciter pour l’excellente organisation sociale que j’avais pu observer dans son village. « J’aimerais pouvoir en faire profiter mes compatriotes », lui confiai-je, mais je doutais d’arriver à trouver le moindre crédit auprès d’eux. Est-ce qu’on ne me rira pas au nez ? Imaginer qu’une bande de primitifs puisse être d’une quelconque aide pour nos sociétés modernes…, ce serait le monde à l’envers !

« J’ai beaucoup de compassion pour la souffrance des Occidentaux, me confia Johnson. Ils se tuent véritablement au travail ! Non pas uniquement par besoin de gagner de l’argent – pour gagner leur vie disent-ils ! – mais aussi par conviction. La conviction que par leur travail, ils vont pouvoir améliorer le sort d’une humanité souffrante.

Franchement, tu trouves qu’on a l’air souffrant ? » me dit-il avec un sourire faisant rayonner sa dentition.

Je devais bien reconnaître que j’avais rarement vu des types aussi peu souffrants que les habitants de Port Resolution !

En Europe, cela m’a toujours étonné que l’on dépeigne notre passé comme une époque de misère, de souffrances, d’obscurantisme… La légende veut que nous ayons été tirés de cet enfer par les lumières de la connaissance, les progrès technologiques et un travail acharné ! Ce que nous observons chez les Ni-Vanuatu, qui vivent à l’âge de pierre (Richard) technologique, dans l’obscurité la plus complète, et jouissent d’un temps libre à faire pâlir d’envie les moins productifs d’entre nous, contredit ce scénario.

Ce besoin de dénigrer notre passé ne sert-il pas à masquer nos échecs ? Notre frustration d’avoir tant œuvré sans résultat tangible pour notre bonheur et pour celui de l’humanité ?

« Je dois t’avouer que vous me faites bien rire avec toutes vos innovations ! poursuivit Johnson. D’un côté, elles font travailler votre intelligence, et pour cela vous en retirez un sentiment de supériorité, et, de l’autre, l’utilisation de ces innovations vous fait régresser. Elles ramollissent votre corps autant que votre esprit. Pour eux, marcher vaut mieux que rouler, ramer vaut mieux qu’être propulsé par un moteur hors-bord, pêcher vaut mieux qu’acheter un poisson, observer le ciel vaut mieux que regarder la météo sur ton téléphone… Nous aimons vos innovations parce qu’elles nous amusent. Mais nous ne voulons pas en abuser. Nous avons vu comment elles vous transforment et, franchement, ça ne donne pas envie. Alors, on les utilise de temps en temps, comme Gloria son téléphone et Jackson la voiture de son cousin, puis on les abandonne sans y attacher plus importance.

Je devais bien reconnaître que bon nombre de nos innovations n’amélioraient pas vraiment notre sort, à part peut-être celui du concepteur, du fabricant et du vendeur. L’intelligence artificielle fait en ce moment même son apparition dans notre quotidien. On sait déjà qu’elle ruinera pour beaucoup le peu d’intelligence naturelle qu’il nous reste ! Car seule une infime minorité d’entre nous saura en faire bon usage. Mais tant pis ! Faites en profiter tout le monde ! Rien n’arrête le progrès !

À comparer avec l’île de Tanna, la différence est abyssale ! Ici, les big men ne permettent pas aux innovations de venir bouleverser en quelques mois leur société qu’ils ont construite au fil des siècles, et d’ailleurs aucun membre de la communauté ne songerait à consacrer l’essentiel de sa vie pour les développer, tant l’existence leur a été rendue agréable autrement !

John Frum

La nuit commençait à tomber, un jeune nous apporta deux coupes de kava, à Johnson et à moi. Je bus la mienne sans tricher. On verrait pour les prochaines. Johnson, qui avait respecté mon long silence rêveur, reprit :

« Tu te rappelles la soirée John Frum où nous sommes allés la semaine dernière ? » Je m’en souvenais, car la soirée avait été interminable. Johnson nous avait donné rendez-vous à la nuit tombée dans un village situé à une dizaine de kilomètres, derrière le volcan Yasur. Élodie et moi avions pris nos vélos tandis que les autres s’y étaient rendus à pied. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne n’utilisait de vélo ici – une des plus belles inventions de l’homme, pourtant ! Les villageois se promenaient à pied d’un village à l’autre, distants de plusieurs heures de marche. À vélo, nous mîmes plus d’une heure pour rejoindre la soirée. Les marcheurs resteraient dormir sur place et rentreraient le lendemain ou dans trois jours si ça leur chantait ! Tandis que nous, nous tenions à rentrer le soir même pour ne pas laisser le bateau seul – il ne risquait rien, mais notre lien affectif était si fort que nous n’aimions pas nous séparer plus d’une journée ! Une petite centaine de personnes se trouvaient là, dont quelques touristes venus voir le volcan Yasur. Celui-ci était l’attraction touristique phare de Vanuatu. Il faut reconnaître qu’il crachait bien, au point de servir également de phare aux navigateurs !

Un groupe de laconiques musiciens jouait de la guitare tandis que les spectateurs exécutaient quelques pas de danse de temps en temps, histoire de se dégourdir les jambes. Nous n’étions fans ni de la musique ni des danses et nous nous y sommes passablement ennuyés. Cela dit, le culte de John Frum, ou culte du cargo dont John Frum est un des prophètes, nous avait intrigués. Cette légende remonte à l’entre-deux-guerres. À cette époque, des tonnes et des tonnes de marchandises arrivaient d’Occident par cargo. De la nourriture emballée, des machines, des objets manufacturés qui ne ressemblaient en rien à ce que les autochtones connaissaient. Ne pouvant concevoir que les hommes aient pu fabriquer de telles choses, ils crurent qu’elles venaient du ciel.

Quand se déclencha la Seconde Guerre mondiale, le phénomène s’accéléra, car les îles des Vanuatu et des Salomon furent le théâtre de la guerre du Pacifique entre le Japon et les États-Unis – la plus célèbre étant Guadalcanal. Les alliés parachutèrent des quantités considérables de matériel depuis des avions-cargos. Les autochtones pensèrent alors que les dieux les gâtaient. Des petits rigolos – des marines américains probablement – se jouèrent de cette crédulité et s’amusèrent à leur donner des prévisions de largage. Ils se firent passer pour des prophètes, comme ce fut sans doute le cas de ce John Frum.

Des films furent tournés où l’on voit une tribu des îles Salomon construire une piste d’atterrissage dans la montagne et attendre des jours entiers au bord de cette piste que les dieux leur livrent des marchandises… Ces images firent le tour du monde et amusèrent les Occidentaux. « Comment une telle crédulité, une telle bêtise sont-elles encore possibles ? » se demandèrent-ils. Les anthropologues se penchèrent sur la question, interrogèrent les autochtones et affirmèrent que ces croyances étaient bien ancrées dans les esprits. Nous étions bien en présence des hommes les plus primitifs de la Terre, ce que confirmait leur accoutrement constitué d’un étui pénien et d’un os en travers du nez, conclurent-ils.

Johnson poursuivit.*

« Grâce à John Frum, nous n’avons plus peur des Blancs. Il nous a fait comprendre que ceux-ci pouvaient nous apporter de bonnes choses et être de bons amis, à condition de ne pas rentrer dans leur monde. À l’époque, les Blancs virent dans ce culte un mouvement indépendantiste. Ils ne s’y trompèrent pas, mais ne comprirent pas sa nature. Ils avaient du mal à imaginer que nous refusions autant de croire en leur société sans les rejeter pour autant. Cette sorte de révolte en forme de réconciliation les désarçonna. Nous obtînmes notre indépendance sans combattre, par abandon en quelque sorte. À présent, pendant les soirées John Frum, on aime à discuter de tout ce qui nous arrive de l’étranger. Voilà pourquoi on apprend volontiers votre langue et que vous êtes les bienvenus à cette cérémonie. »

Ces croyances que nous considérions comme le summum de la naïveté se sont finalement révélées être une stratégie payante. Refuser de croire que ces marchandises avaient été conçues et fabriquées par des hommes, c’était sans doute pour eux la seule façon de conserver leur conception du monde, leur âme en définitive. Car on ne se rend plus compte, en Occident, de tout ce que l’industrialisation implique comme violences et comme destructions pour l’individu et la société humaine.

Aujourd’hui, les Ni-Vanuatu ne s’intéressent toujours pas à la manière dont sont fabriqués ces objets. Ce sont des biens extraterrestres. Si les dieux veulent en larguer de temps en temps, pourquoi pas, mais il ne viendrait à l’idée de personne, ici, de consacrer son existence à concevoir, fabriquer et commercialiser ces produits.

Ainsi, grâce au culte du cargo et à ces rituels de célébration à la gloire de John Frum, les Ni-Vanuatu ont échappé à une aliénation certaine et sont parvenus à sortir de la conquête occidentale sans une égratignure. Chapeau, les vieux sages !

La soirée d’adieux se déroula comme attendu quand tout le monde boit du kava. L’atmosphère est tout d’abord détendue, devient progressivement euphorique, puis plonge et s’enfonce de plus en plus profondément dans la torpeur. Passé ce stade, nous n’eûmes plus le courage de rentrer au bateau et dormîmes sur des nattes sur la terrasse de Johnson.

Le lendemain matin, nous nous levâmes à l’aube. Le village était déjà en pleine activité, les enfants partaient à l’école, les femmes aux champs et les hommes à la pêche. En descendant sur la plage où nous avions laissé notre annexe, nous croisâmes les mêmes quatre compères que nous avions rencontrés en débarquant la première fois à Port Resolution. Comme à leur habitude, ils cassaient la croûte autour d’un feu avant d’aller pêcher sur leur canoé. Je songeais à l’impression qu’ils m’avaient faite alors, à la soudaine inquiétude qui m’avait saisi à la vue de leur coiffure hirsute et de leur dentition de cannibales. Comme j’étais loin de penser que nous étions finalement si proches, eux et nous. Les apparences sont trompeuses ! Si j’avais été recueilli tout bébé, comme Mowgli, par les habitants de Port Resolution, je serais devenu un des leurs. À l’inverse, si un des leurs était élevé dans nos sociétés modernes, il deviendrait un parfait Occidental ! Ce qui nous sépare, c’est uniquement ce que nous entendons par qualité de vie ou art de vivre et les moyens que nous mettons en œuvre pour y parvenir.

On se salua en bon français :

– Salut ! Salut les amis ! Bonne pêche et bonne journée ! lançai-je.

– Bon voyage, les amis ! Bonne mer et bon vent à vous ! répondirent-ils.

Nous mîmes alors l’annexe à l’eau et, pour ne pas troubler la quiétude des lieux, nous rejoignîmes notre bateau à la rame plutôt qu’au moteur.

Comme toujours au moment d’un appareillage après plus d’un mois d’escale, la mise en route fut longue. D’autant que ce matin-là, le kava ralentissait encore considérablement notre activité cérébrale. Tout ranger, tout caler, penser à mille petites choses qu’il vaut mieux faire avant d’être en mer, puis remonter l’annexe, télécharger la météo, prévoir la route, l’arrivée de jour au prochain mouillage…

Nous n’avions pas encore établi de programme de navigation. La Mélanésie comprend les iles de la Nouvelle-Calédonie – les Kanaks –, du Vanuatu, des Salomon et de Papouasie Nouvelle-Guinée – les Papous. En quittant Tanna, nous avions le choix, virant à l’ouest, de mettre le cap sur la Nouvelle-Calédonie, virant au nord, de caboter entre les innombrables îles du Vanuatu et des Salomon. Erromango, Éfaté, où se trouve la capitale Port Vila, Malekula, la rebelle, Espiritu Santo, la grande, Santa Maria et son lac d’altitude, Ureparapara et sa baie profonde, les sauvages Torres… Un formidable terrain de jeu nous attendait, immense, mystérieux, beau, édifiant, que, tels des enfants libres, insouciants et joyeux, nous rêvions d’explorer !

Sortis de la baie de Port Resolution, nous hissâmes les voiles, gardant deux ris car la brise était fraiche, et virâmes au nord simplement parce que le vent nous y portait.

Tout maîtres de notre destin que nous voulons être, nous ressentions un intense bonheur à nous laisser emporter par le vent comme de simples poussières.

* Cette interprétation du culte de John Frum sort tout droit de mon imagination, particulièrement en forme ce jour-là.

Merci pour ce récit passionnant de voyage dans le monde parallèle qu’est cette île décrite avec des détails nombreux et surprenants. Travail d’ethnologie

Particulièrement frappé par beaucoup d’observations comme la pratique des trois langues et le « détournement » des parachutages en cadeaux extra TERRESTRES origines d’une nouvelle « religion »…. »père Noël » D’un autre âge.

À propos: joyeux Noël à vous délivrés de toute contrainte sociétale et familiale avec ses excès .

Très affectueusement

Merci danielle et jean, bonne et heureuse année malgré tout !