Je quittais à regret mon ami Gaston et reprenais ma navigation vers le sud. Devant moi la Terre de Feu, le Cap Horn et les canaux de Patagonie. Pour cette partie du voyage, un équipier me semblait indispensable. Je ne voyais pas comment amarrer seul mon bateau dans des mouillages parcourus de violentes rafales (les célèbres Williwaw qui, dit-on, vous tombent dessus sans prévenir), ni comment me reposer en navigant dans les canaux.

Je passai une annonce sur le site internet la-bourse-aux-équipiers.com : Recherche équipier ou équipière de bonne compagnie pour naviguer en Patagonie. Par la seule magie du mot Patagonie, je ne tardai pas à recevoir des dizaines de propositions. Parmi elles, je retins la candidature de S…, une jeune architecte parisienne. Le style direct de son message et, je l’avoue, le joli portrait l’accompagnant, pesèrent dans la balance. Son CV nautique était aussi maigre qu’un mannequin de chez Cartier, mais je préférais mille fois naviguer avec une jeune et jolie équipière qui a soif de découvertes, plutôt qu’avec un vieux loup de mer qui sait déjà tout.

S… était disponible rapidement. Nous convînmes de nous retrouver à Rio Gallegos, une ville dotée d’un aéroport, située à 50 miles au Nord du détroit de Magellan. De là, je prévoyais de rejoindre Ushuaia en 3 semaines, en flânant en chemin bien évidemment.

Je découvris quelques jours plus tard sur mon guide des mouillages en Patagonie que Rio Gallegos était le pire endroit de toute la région pour jeter l’ancre. Il était conseillé, même en cas de tempête, de rester en mer. Comptant sur une exagération de l’auteur, probablement excédé par les autorités locales, je pénétrai néanmoins dans le rio et mouillai devant la ville. Comme partout en Argentine, la « prefectura maritima » m’accueillit avec une gentillesse inversement proportionnelle à ses compétences.

Je compris au fur et à mesure les inconvénients de ce mouillage de si mauvaise réputation. Le marnage est en moyenne de 10 mètres, les courants de marée atteignent facilement 5 nœuds, et le vent souffle dans l’axe du fleuve de façon quasi permanente à plus de 25 -30 nœuds. Le courant est si puissant que le bateau se met en travers du vent et des vagues, et roule de façon très désagréable. A marée montante, le vent crée des déferlantes qui rendent le déplacement en annexe acrobatique.

Mais le clou du spectacle reste le débarquement à marée basse. Les berges sont recouvertes d’une vase profonde, gluante et glissante. Curieusement personne, et surtout pas la « prefectura maritima » qui ne dispose d’aucun bateau (!), n’a songé à installer un ponton. Il faut donc traîner son annexe sur 100 à 200 mètres dans la gadoue pour la mettre à l’abri… Cette vase était si difficile à franchir que mes bottes s’y perdaient et que je m’étalais parfois de tout mon long avant d’arriver sur la grève. Ajoutez à cela que la température oscille entre zéro et 5°C, vous comprendrez que descendre à terre était une expédition dangereuse et éreintante. Le guide n’avait pas exagéré.

S… arrivait le soir même à l’aéroport, situé à moins de 5 km de là. Ce n’était pas sans une certaine appréhension que j’imaginais mon équipière parisienne avec ses valises à roulettes rejoindre le bateau en pleine nuit. Il fallait que je fasse preuve d’humour pour lui éviter un violent traumatisme dès son arrivée.

Son avion atterrissait à 2 heures du matin. J’eus l’idée de commencer la soirée par une tournée des bars de la ville pour arriver parfaitement décontracté à l’aéroport. Dans l’un des lieux les plus animés du patelin, je rencontrai deux sympathiques jeunes femmes avec lesquelles je partageai mes inquiétudes. Elles proposèrent aussitôt de m’aider. Après plusieurs verres durant lesquels nous affinions notre stratégie d’accueil, nous allâmes chercher ensemble S… à l’aéroport et la ramenâmes illico dans le bar que nous venions de quitter. Les argentins sont d’infatigables fêtards. Ce n’est que vers 7 heures du matin que nous parvînmes à leur échapper et que nous nous mîmes en route vers le bateau. Dans la voiture qui nous conduisit à l’annexe, je prévins, avec une douceur infinie, mon équipière, que nous allions bientôt quitter notre « zone de confort ». Son regard, plongé dans le vide de la nuit, ne cilla pas.

Comment nous parvînmes au bateau ? Je ne saurais le dire, mais cela confirm la croyance populaire qu’il y a un Dieu pour les ivrognes.

Mon bateau disposait de 2 cabines. Comme j’avais installé le poêle dans le carré, les cabines n’étaient pas chauffées. Pour parer à ce problème, je dormais à côté du poêle. En abaissant la table du carré, et en disposant des coussins par-dessus, cela faisait un grand lit double. J’avais recouvert le tout d’une épaisse couverture synthétique qui ressemblait à une peau de bête. L’ensemble pouvait avoir l’aspect, pour un œil non averti, d’une tanière d’ours. Mon équipière, peut-être encore sous le choc du voyage, ne fit aucun commentaire. Nous nous couchâmes rapidement car nous étions transis de froid et épuisés.

Je me demandais ce qui pouvait bien attirer une jolie parisienne à la carrière prometteuse dans cette galère. L’amour de la mer ? Le goût de l’aventure ? C’était un fameux saut dans l’inconnu pour elle ! Jusqu’à présent, elle n’avait fait que des sorties en mer d’un jour ou deux. Là, nous partions plusieurs semaines pour une navigation des plus exigeantes.

De mon côté, c’était la première fois que j’embarquais une équipière, et je dois avouer que j’appréhendais la vie à deux sur un bateau, en fussé-je le capitaine.

Depuis le début de mon tour du monde, mis à part lors de la première étape, je naviguais seul avec un bonheur certain. J’aimais plus que tout ce silence, cette absolue tranquillité qui berçaient mes rêveries. A présent, il allait falloir discuter de tout et de rien à longueur de journée. Quelle horreur ! Quant à m’encombrer d’une compagne, je n’y pensais pas : déjà à terre, l’intérêt de vivre en couple ne m’avait jamais sauté aux yeux, alors sur un bateau sans échappatoire…

Je pris la ferme résolution de me concentrer sur l’aspect pratique de l’équipier : la manœuvre au mouillage, l’alternance des quarts, et le partage des tâches ménagères. Mon équipière allait m’être indispensable, cela valait quelques sacrifices.

Pour commencer, nous sommes restés bloqués 4 jours au mouillage à Rio Gallegos, à nous balancer comme des pendules en attendant une bonne fenêtre météo. Cette attente imprévue en aurait énervé plus d’un, pressé comme toujours de vivre à fond ses quelques semaines de vacances annuelles. Mais S… resta zen, et trouva sa place sur le bateau avec une facilité déconcertante. Elle était volontaire pour toutes les tâches, ce qui me soulageait énormément.

Nous étions aux antipodes du confort et du prévisible. Malgré une entrée en matière plutôt fracassante, elle ne manifestait aucune inquiétude. Au contraire, elle semblait avoir retrouvé une sérénité perdue, une confiance en un avenir, qui, à coup sûr, serait parsemé d’aventures extraordinaires…

Je l’observais souvent à la dérobée pour essayer de comprendre ses motivations, et de deviner d’où lui venait cet entêtement de breton à tête dure. Mais je ne décelais pas le moindre indice derrière son front lisse: cette équipière était une énigme.

Enfin le vent se mit à souffler dans la bonne direction, et nous pûmes lever l’ancre. Le vrai voyage commençait. Nous mîmes le cap sur l’île des États, une île déserte à la pointe de la Terre de Feu que nous espérions atteindre en moins de 3 jours.

De tout le voyage, nous ne vîmes aucun bateau, aucune lumière, ni aucun feu… Et pour cause, les indiens Allakalufs et Yaghans qui les entretenaient, ont disparu. Personne parmi les envahisseurs n’a eu l’envie ou le courage de s’installer à leur place dans cette nature jugée si inhospitalière…

Après le détroit de Magellan, nous nous éloignâmes de cette Terre de Feu éteinte à jamais, pour pénétrer dans le monde des baleines, dauphins, otaries, albatros, dont l’impression de liberté est envoûtante.

Chaque heure, chaque mile, nous éloignaient du monde civilisé (en considérant que Rio Gallegos en fasse partie), pour pénétrer dans un monde que seuls nos rêves pouvaient concevoir…

Au soir du 3ème jour, nous jetâmes l’ancre dans la baie de Salvamento, à l’extrémité Est de l’île des États, un mouillage bien abrité, où nous pûmes enfin nous reposer.

Avec mon équipière, en navigation comme au mouillage, la vie sur le bateau s’organisait mieux que je n’avais jamais réussi à le faire à terre. Il y avait toujours des tâches à accomplir à bord, certaines où il fallait être deux, les autres que nous nous partagions avec plaisir. J’imagine que cela fonctionnait à peu près ainsi, à l’époque de l’Homme des cavernes (notre aspect, avec nos multiples couches de vêtements, bonnets et chaussettes polaires, n’en était d’ailleurs pas très éloigné). Nous étions ensemble par nécessité, c’était là notre force.

La journée, nous tentions des excursions sur l’île, que la végétation rendait pratiquement impénétrable. Chaque fois que nous empruntions ce qui ressemblait à un sentier abandonné, nous tombions sur un cimetière marin, de simples croix de bois envahies par les herbes, témoignages de la quantité de naufrages qui eurent lieu sur cette île. La construction du phare du bout du monde n’y changea pas grand-chose. Mais ce nom, qui inspira Jules Vernes, était bien trouvé. Nous baignions véritablement dans une ambiance de fin du monde.

La nature pourtant ne semblait pas inhospitalière, mais plutôt superbement indifférente. En définitive, ce monde nous ignorait au même titre que nous en ignorions tout.

Seul, j’aurais sans doute mis les voiles aussi vite que possible. Mais curieusement, avec mon équipière, nous n’étions pas pressés de partir. Les nuits duraient environ 17 heures. Nous les passions dans le carré autour du poêle, à lire, dormir, faire la cuisine, et nous serrer l’un contre l’autre pour nous tenir chaud. Cette sage hibernation laissa dans nos mémoires des traces profondes.

C’était une expérience rare, comme un plongeon dans l’éternité, passée et à venir.

Durant ces journées sur l’île, nous étions à ce point coupés du reste du monde, que si l’Humanité avait disparu, nous n’en aurions rien su. De ce fait, j’eus tout le temps de me poser cette question : qu’aurions nous fait alors, mon équipière et moi, seuls sur cette île du bout du monde ?

Aurions-nous, comme Lafko, dans Qui se souvient des Hommes…, le roman de Jean Raspail, sombré volontairement dans l’oubli ?

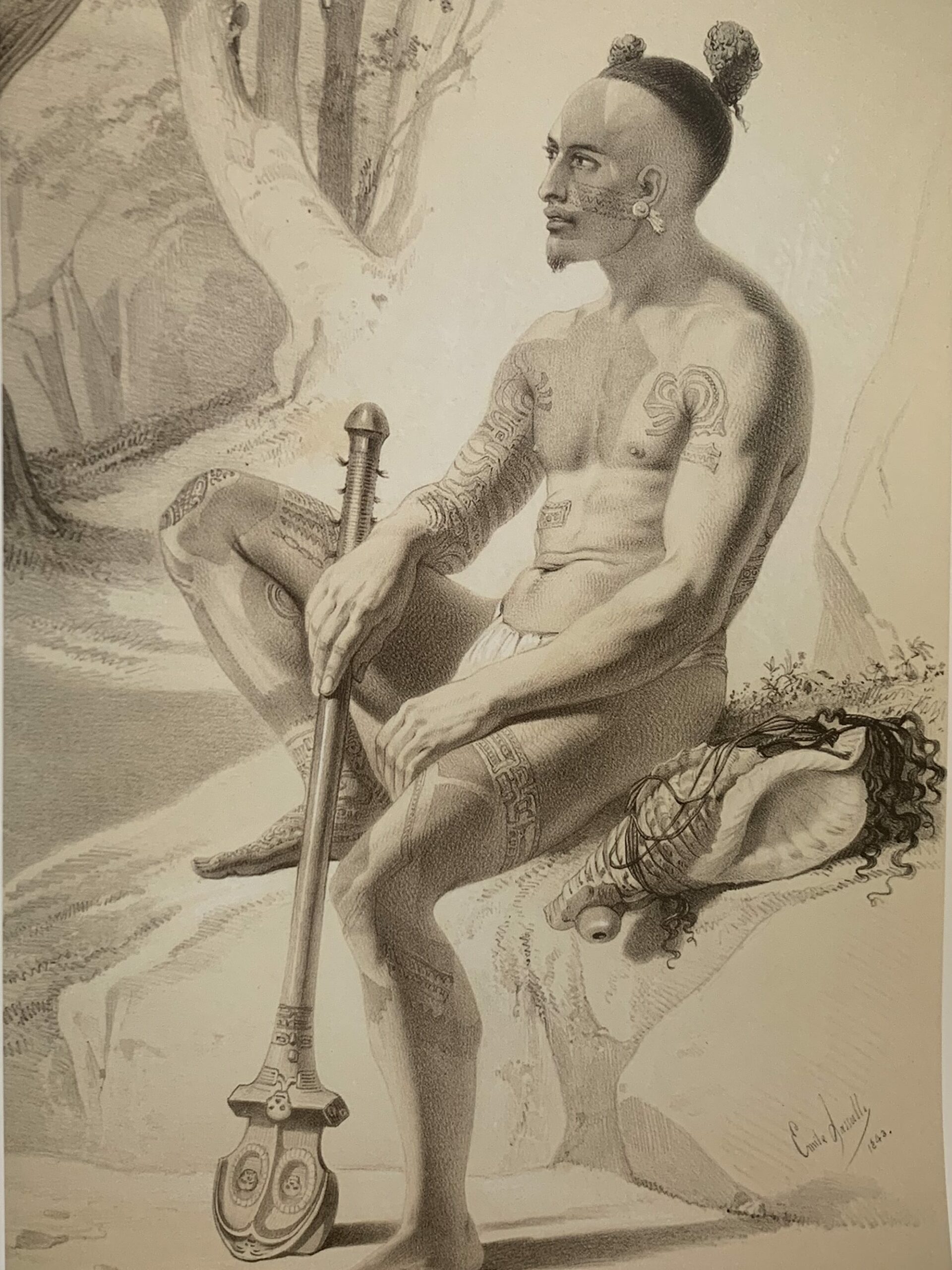

Lafko était le dernier survivant de la tribu des Allakalufs, qui vécurent des milliers d’années en Terre de Feu. A l’arrivée des Blancs, leur imaginaire, leur interprétation du monde et la place qu’ils pensaient y tenir s’effondrèrent. Ils n’eurent pas le temps ou pas l’envie de s’adapter. Brisés intérieurement, ils se laissèrent mourir comme des millions d’autres indiens avant eux.

En étions-nous arrivés aujourd’hui au même point que Lafko il y a un siècle ? Pouvions-nous imaginer une civilisation radicalement différente ? Pouvions-nous faire autrement dans le peu de temps qu’il nous restait ?

L’Homo Sapiens est-il dans l’erreur ou est-il une l’erreur ?

Ces questions sans réponse débouchaient, pour nous qui étions seuls au monde, sur ce simple dilemme : aurions-nous voulu donner une nouvelle chance à l’Homme ?

Je souris à mon équipière. Avec elle, au moins, la question pouvait se poser…

Aquarelles Sarah Kabbaj

L’équipière….Encore une belle histoire et un moment privilégié que tu nous fais partager en toute délicatesse . Cette rencontre est magique, comme suspendue dans le temps et l’espace . La géographie,l’isolement, la saison ….cet environnement en apparence hostile semble pourtant un paradis secret et le bateau la clé pour y accéder . C’ est le lieu où tout semble parfaitement à sa place , l’espace d’un moment… où éternellement comme sur cette belle aquarelle , Antinea qui emporte les partenaires entre ciel et mer …

Merci Hervé

D’un commentaire un peu débile (le mien) sur le facebook de valérie F, j’arrive sur ton site et là, hop, me voila embraquée dans un grand voyage. Merci de partager ces histoires merveilleuses, et qui m’ont fait rêver … Et bonne route et au prochain épisode.